100寺巡礼 第17回(京都) 2015.8.16

永観堂山門

唐門

見返り阿弥陀

臥龍廊

南禅寺

南禅寺三門より

楼上の仏像

水路閣

琵琶湖疎水

インクライン最上部

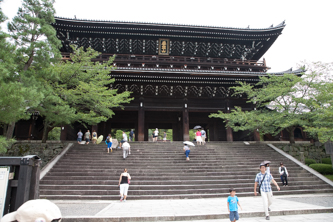

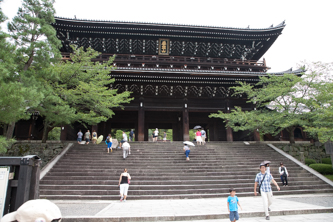

知恩院 三門

知恩院

高台寺

高台寺 方丈前庭

開山堂と霊屋

観月台

臥龍廊

ビデオのダウンロードはこちらから

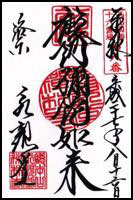

永観堂

永観堂の正式名称は

「聖衆来迎山 無量寿院 禅林寺であるが、この寺の第7世、永観律師にちなみ永観堂と呼ばれている。

永観が修行中、突然須弥壇から降りてきて先導し、肩越しに振り返り

「永観おそし」と声を掛けたという「

見返り阿弥陀」で知られる法然を宗祖とする浄土宗の寺だ。

何年か前、紅葉の時期に来た時には堂内は渋滞する程の混雑だった。しかし、8月の暑い京都の寺周りをする物好きはあまりいないようで、自分たちが訪れたこの日(8月16日)もガラガラでほぼ貸し切り状態だった。おかげであの「見返り阿弥陀」もゆっくり見る事ができた。

阿弥陀堂に安置されている阿弥陀像は80センチにも満たない小さな仏像なのだが、その振り返る姿と、その顔がいい。

この阿弥陀像の云おうとしている事は次のようなものになるという。

・自分よりおくれる者たちを待つ姿勢。

・自分よりおくれる者たちを待つ姿勢。

・自分自身の位置をかえりみる姿勢。

・愛や情けをかける姿勢。

・思いやり深く周囲をみつめる姿勢。

・衆生とともに正しく前へ進むためのリーダーの把握の

ふりむき。

やはり寺は静かにかぎる。たとえそれが真夏の暑い時期で汗まみれになりながらの参拝になっても静かが一番だ。朝いちはまだ気温もさほど上がってはいなかったようだが、だいぶ暑くなってきた。やはり夏の京都は避けるのが無難かも!

南禅寺

三門

三門

南禅寺は臨済宗南禅寺派の本山。応仁の乱で焼失した伽藍を「黒衣の宰相」といわれた以心崇伝によって復興した。境内には勅使門、三門、法堂、方丈の伽藍が一直線に並び、その周辺に12の塔頭が並ぶ。三門は藤堂高虎の寄進よるもの。方丈(国宝)は、大方丈と小方丈に分かれ、

大方丈は御所の殿舎を、小方丈は、伏見城殿舎を移築したと伝えられる。小方丈の襖絵、狩野探幽筆「水呑の虎」は名高い。大方丈の前庭(名勝)は伝小堀遠州作で「虎の子渡し」と呼ばれ、江戸初期の代表的な枯山水庭園として知られる。

建立:1291(正応4)年となっている。

水路閣

水路閣

南禅寺で三門と並ぶほどに有名になってしまったのが、境内を流れる琵琶湖疎水の水道橋である。この水道橋は「

水路閣」と呼ばれている。

完成当時は寺の境内に赤レンガの水道橋なのだからかなりの違和感もあったのだろうが、それから100年以上もの月日が流れた現在では南禅寺の境内に溶け込んで良い雰囲気を醸し出している。今回はこの水路閣の上に出て、蹴上げの

インクラインまで疎水沿いに歩いてみた。インクラインは疎水の西端と京都市内の落差の問題を解決する為にレール軌道を利用して船を上げ下げする仕組みだ。疎水はただ水の供給と言うだけでなく、船を利用した物流利用も考えた為に、流れの急になる勾配は取れなかったようだ。その為に疎水の終端と京都盆地との標高差が出来てしまい、結局このような形になった。ここには疎水の水を利用した、国内初の発電所も造られ、これは今でも現役で働いている。また、この琵琶湖疎水の建設責任者として抜擢された田邊という技師が、 まだ大学を卒業したばかりの23歳だったというのも驚きだ。

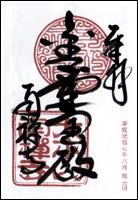

知恩院

知恩院の三門は徳川二代将軍秀忠公の命を受け建立され、これは平成14年に国宝に指定された。寺の門は三門と表されるものと、山門となっているものの二つがあるが、知恩院の門は「三門」と書かれる。これは

「空門(くうもん)」「無相門(むそうもん)」「無願門(むがんもん)」という、悟りに通ずる三つの解脱の境地を表わす門(三解脱門:さんげだつもん)を意味している。楼上内部は、仏堂となっており、中央に宝冠釈迦牟尼仏像、脇壇には十六羅漢像(いずれも重要文化財)が安置されているほか、天井や柱、壁などには迦陵頻伽(かりょうびんが)や天女、飛龍が極彩色で描かれていて、荘厳な雰囲気を備えている。三門をくぐり、急な石段を登るとそこに巨大な御影堂が建っている。残念ながら現在御影堂は平成30年の完成を目指し、解体修理が行われている為に、堂内には入る事は出来なかった。

御影堂の瓦屋根をよく見ると、大棟の中央に2枚の瓦が残されている。「満つれば欠くる世の習い」――― この世はすべて無常であり、完成すればあとは壊れていくばかり。そこで、まだ未完成であることを示すために、あえてこのようにしたと考えられている。御影堂は1633年の火災で焼失しているが、これを再建したのは徳川3代将軍の家光である。日光の東照宮も家光により建てられたが、陽明門にはやはり同じようにまだ未完成である事を表す仕掛けがあったような気がするが....。

知恩院 三門

知恩院 三門

大鐘

大鐘

知恩院にはもう一つよく知られているものがある。毎年、大晦日になると全国にその音の流れるあの大鐘だ。鐘楼に下げられた大梵鐘は近づいてみるとその大きさに圧倒される。半端な大きさではない。

高さ3.3メートル、直径2.8メートル、重さ約70トン。知恩院の釣鐘は、京都方広寺、奈良東大寺と並ぶ大鐘として知られている。

高台寺

観月台

観月台

高台寺は正しくは高台寿聖禅寺といい、豊臣秀吉の正室である

北政所が秀吉の冥福を祈るため建立した寺院であり、寺号は北政所の落飾後の院号である高台院にちなむ。

書院と開山堂を結ぶ屋根つき廊の途中にある小規模な建築は

観月台といい、ここから北政所は亡き秀吉を偲びながら月を眺めたという。

この時期は夜、方丈前庭でプロジェクションマッピングなども行われているようだったが、昼では仕方ない。

秀吉と北政所の坐像を安置する霊屋内部の須弥壇などにほどこされた蒔絵文様は、「高台寺蒔絵」として有名。

茶の道を好んだ秀吉を思っての事か、高台寺境内には傘亭、時雨亭、遺芳庵、鬼瓦席、湖月庵と、5つの茶室が存在する。傘亭は伏見城から移築したものとされ、千利休好み(=「利休作」の意)の茶室と伝える(ただし伏見城建設は利休の自刃後)。宝形造茅葺きの素朴な建物で、内部の天井が竹で組まれ、その形が唐傘に似ているところから傘亭の名がある。

遺芳庵

遺芳庵

霊山護国神社

龍馬と中岡慎太郎

龍馬と中岡慎太郎

ここは墓参りにお金の掛かる日本で唯一の場所と、批判の多い幕末、維新の志士達の墓であるが、維持管理の経費も掛かる事だろうから仕方ないだろう。

正式名は、旧霊山官修墳墓といい、ここには1043名の幕末維新の志士達が祀られている。

龍馬と中岡慎太郎の墓は並んでいるのだが、霊園の一番下あたりだったのは助かる。

因みに一番上には木戸孝允(桂小五郎)が祀られている。

ここに墓があっても供養塔であるものが多いが、坂本龍馬と中岡慎太郎は実際にここに葬られ、ここ以外には墓はない。

1000人以上の墓がある中でも、やはりこの二人は特別待遇で、案内標識は何カ所にもあり、行き着けない事は無い。墓も悪戯されないように監視カメラ付きという。

やはり百数十年たった平成の世でも龍馬は未だスーパースターのようだ。

唐門

唐門

南禅寺は臨済宗南禅寺派の本山。応仁の乱で焼失した伽藍を「黒衣の宰相」といわれた以心崇伝によって復興した。境内には勅使門、三門、法堂、方丈の伽藍が一直線に並び、その周辺に12の塔頭が並ぶ。三門は藤堂高虎の寄進よるもの。方丈(国宝)は、大方丈と小方丈に分かれ、

南禅寺は臨済宗南禅寺派の本山。応仁の乱で焼失した伽藍を「黒衣の宰相」といわれた以心崇伝によって復興した。境内には勅使門、三門、法堂、方丈の伽藍が一直線に並び、その周辺に12の塔頭が並ぶ。三門は藤堂高虎の寄進よるもの。方丈(国宝)は、大方丈と小方丈に分かれ、