100寺巡礼 第19回(若狭小浜) 2015.10.17〜18

道の駅「若狭おばま」

羽賀寺本堂

羽賀寺鐘楼

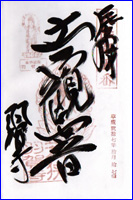

羽賀寺 十一面観音

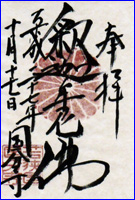

国分寺 釈迦如来

国分寺 薬師如来

国分寺 釈迦堂

萬徳寺 本堂

萬徳寺 阿弥陀如来

萬徳寺 庫裡

明通寺 山門

明通寺 三重塔

コスモス

夕日

高成寺 山門

高成寺

円照寺

円照寺

妙楽寺 山門

妙楽寺 仁王像

妙楽寺 本堂

妙楽寺 地蔵堂

妙楽寺 千手観音

妙楽寺 地蔵菩薩

常高寺 山門

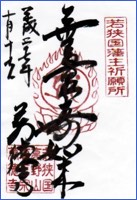

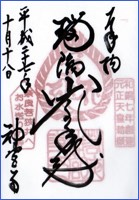

神宮寺

神宮寺 閼伽井

神宮寺 護摩壇

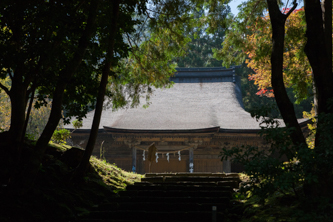

神宮寺 本堂

ビデオのダウンロードはこちらから

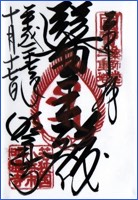

羽賀寺

小浜は「若狭の小京都」とか「海のある奈良」と云われるほどに寺が多く、おおよそ80戸に一寺という計算になるようだが、これは全ての世帯を入れての数字で、中には仏さんも居ない世帯もある事を考えると、実際は1寺に60軒ほどになってしまうという。また寺の中には神宮寺のように檀家を持たない所もあるのでお寺も結句大変なのだろうと思える。

さて、小浜ICの近くにある道の駅「若狭おばま」で今回二日間お世話になる観光ボランティアの羽野さんと合流し、最初の寺、羽賀寺に向かう。

羽賀寺は平城遷都間もない716年、鳳凰が飛来し羽毛を残したという古事により時の天皇、元正天皇の勅願で行基が創建されたと伝えられる。檜皮葺の本堂、及び内陣に安置される十一面観音菩薩立像と千手観音菩薩立像は国の重文指定を受けている立派なものだ。

本堂

堂内は内陣と外陣を格子で分けた典型的な密教様式の作りとなっており、この中に安置される十一面観音は近年まで内陣厨子の中で秘仏となっていた為なのだろう、彩色も鮮やかに残っている。この十一面観音の尊顔は日本で初の正式な女帝となった元正天皇の御影とされており、そのふくよかな美しさは国内随一と云われる。観音様に性別はないというが、この十一面観音にモデルが居たとすればそれは男ではなく、間違いなく女性だろう。平安初期、若狭という当時で云えば僻地に、これだけの完璧な作りの仏像が残っているという事からも、その当時の若狭という土地の重要性が伺われる。本尊の左に脇侍として祀られている千手観音は元々は小浜竹原にあった松林寺の本尊であったが、明治の廃仏毀釈の流れの中で廃寺となり、こちらに移されてきたものだという。

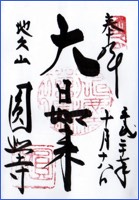

若狭国分寺

釈迦堂

若狭国分寺は奈良時代、聖武天皇が仏教による国家鎮護のために全国に建てた国分寺の一つであり、現在も薬師堂や釈迦堂が建つ。

若狭国分寺は奈良時代、聖武天皇が仏教による国家鎮護のために全国に建てた国分寺の一つであり、現在も薬師堂や釈迦堂が建つ。薬師堂の中に安置される像高79.7センチメートルの薬師如来坐像は寄木造の素地仏で国の重要文化財に指定されている写実的な表現の端正な像である。胎内の墨書から、元禄6(1693)年に尼寺の本尊として祀られたことがわかる。

現在の若狭国分寺も、もともとの国分寺跡に建てられているもので、発掘調査も進んでいるようだ。それによれば、寺域は230メートル四方、当時の条里制の区画に沿って建てられており、南大門・中門・金堂・講堂が軸線上に並び、東に塔が配置されていた。金堂の規模は桁行21.6メートル、梁行15メートルとなっている。この伽藍配置はやはり廬原の国分寺であった尾羽廃寺の伽藍配置と全く同じで、金堂の規模についても殆ど同じサイズだ。

薬師如来

本堂の東にあった塔の基壇が復元されていて、その真ん中には芯柱の礎石の樹脂製レプリカが置かれていた。このレプリカの精巧さには驚いた。どう見ても樹脂には見えない、石に見える。しかし、乗ってみると割れてしまいそうにベカベカしている。ここまでしてレプリカを作る意味があるのかどうか?

萬徳寺

音無川岸にあった極楽寺が兵火に罹り、江戸時代初期、今の山麓に移されて再興、萬徳寺と改称したようだ。

本尊である阿弥陀像は、時代を考えると小浜の他の寺にある仏像と同じく傷みがあまりなく保存状態がいい。これは雪の降る日本海と云うこともあるのかもしれない。あまり寒い所では木に入り込む虫類も少ないと云うことも考えられる。どの寺に行っても驚くほど傷みが少なかった。

茅葺きの庫裡で住職の説明を聞いた後、今期間限定で公開しているという極彩色の「釈迦涅槃図」を見せてもらった。内容的には何処にもあるような涅槃図だったのだが、それが期間限定で、と云われると何か得したような気になる。

萬徳寺 本堂

萬徳寺 本堂庫裡の前に広がる枯山水の庭園は国の指定名勝とされている。また、秋になると見事に色付く樹齢500年と伝えられる「大山モミジ」は国の天然記念物に指定されている。これが色付けばさぞかし綺麗な事だろうと思うが、反面今回のような静かな寺参りも出来ないのだろう。

その他にも国の重文指定として

木造阿弥陀如来坐像 - 。阿弥陀堂内須弥壇に安置。当山の前身である極楽寺の本尊でもあった。。 絹本著色不動明王三童子像 - 鎌倉時代前期作 絹本著色弥勒菩薩像 - 鎌倉時代中期作

などがある。

明通寺

本堂と三重塔

明通寺は大同元年(806年)、坂上田村麻呂によって創建されたと伝えられる真言宗御室派の寺で鎌倉時代に建てられた本堂と三重塔は国宝に指定されている。本堂の堂内は密教寺院に見られる格子により内陣、外陣を仕切った作りになっている。この本堂内に安置される本尊は薬師如来となっているが、薬師三尊が揃うわけでなく、左右の脇侍は左に「深沙大将立像」、右に「降三世明王立像」が立つ。

この深沙大将は西遊記に出て来る沙悟浄のモデルとなっている。本堂内のこれら三体と羽賀寺から譲り受けたという客殿に安置される「不動明王立像」は国の重要文化財として指定を受けている。

この深沙大将は西遊記に出て来る沙悟浄のモデルとなっている。本堂内のこれら三体と羽賀寺から譲り受けたという客殿に安置される「不動明王立像」は国の重要文化財として指定を受けている。本堂と共に国宝となっている三重塔の初層内部は四天柱(仏壇を囲む4本の柱)が立ち、釈迦三尊像と阿弥陀三尊像を安置して仏堂風の扱いとしている(心柱は初層天井裏から立つ)。柱や壁には十二天などの絵画を描くが、建立当初のものではない。天文8(1539)年と元禄15年(1702)に、それぞれ修理が行われた。明治27年(1894年)以降、屋根は瓦葺となっていたが、昭和32年(1957年)の修理の際、桧皮葺に戻された。明通寺の創建1,200年を記念して、2006年4月から11月まで初層内部が一般公開された。

境内からの出口近くにある樹齢500年と云われる大カヤの木は市の天然記念物に指定されている。丁度この時期、カヤの木には実がついていた。カヤの実が木になっているのは子供の時みて以来何十年ぶりになるのだろうか。

道の駅「若狭おばま」近くの休耕田を利用したコスモス畑

久須夜ヶ岳からの夕陽

高成寺

高成寺 楼門

高成寺 楼門高成寺は足利尊氏の命を受け、全国に建立された安国寺の一つ。

高成寺観音堂の本尊として安置される等身の十一面千手観音立像は平安時代初期の9世紀後半頃の製作と推定され、若狭地域における千手観音像の最古作例として国指定重要文化財に指定されている。2009年に始めて県の指定文化財となったものが、瞬く間に国の重要文化財まで格上げされた。

像高181cm、彫眼とし、胸や腰に十分な厚みをもたせ、下腹を張り出すことや、天衣や裳には彫りの深い幅広の波と小波を交互に刻み、衣端に旋転文が見られる。構造は、やや右に曲った木芯を含む桧の縦材から全身を彫り出し、内刳りを全く施さないなど極めて古風な造りである。このような構造や、下半身が寸詰まりに見え裳裾地付部分の左右への張り出しも大きいなどから、平安時代初期の9世紀後半頃の製作と推定されている。

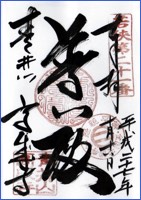

円照寺

ガイドの羽野さんによれば、ここの住職は仏教界の漫談師?ともいえる貴重な方で、その話にはみな引き込まれるという。残念ながら今回住職は不在であったが、その奥方だろうか?皆、そのかわいらしい仕草に引き込まれてしまっていた。

円照寺 本堂

円照寺 本堂庭園は、馬蹄形に似た形の池があり、斜面上方に流石組を兼ねた三尊石組を配した、幽玄な庭観式林泉庭園となっている。この池にはモリアオガエルが生息しているとのことだった。

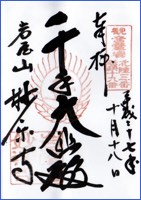

妙楽寺

本堂

本堂ここの千手観音はその名の通りに千本の手も完全な姿を保っており、手に持つ諸々の仏具なども揃っている貴重なもの。

やはり密教寺院と云うことで秘仏となっていた為に傷みもなくこれまで無傷で生き延びてこれたのだろう。二日間小浜の仏像を見て思うのは、傷んでいなく、綺麗だという事だった。気候風土なのだろうか?

神宮寺

本堂

本堂毎年3月2日に行われる、奈良・東大寺二月堂への「お水送り」神事で知られる古刹。室町時代建立の本堂(重文)は、神体山を借景に、若狭随一といわれる華麗な姿といわれるだけに、確かに姿はいい。 さらに、力強い金剛力士像を安置した鎌倉時代末期建立の仁王門(重文)、南北朝時代の木造男神や女神坐像(重文)などがある。

3年ほど前、このお水送りの神事見たさにまだ冬の装いの小浜に出かけた。靜岡ならそろそろ春めいてくる3月2日も日本海に面した若狭はまだ冬の様相だった。毎年お水送りの日は天気が荒れると、地元のおばさんが言っていたが、やはりこの日も雪が舞い、風の吹く例年通りの荒天だった。境内を埋め尽くすほどの参拝者が集まり、ダッタンの儀式のあと、遠敷川に沿って送水の神事の行われる鵜ノ瀬まで、約2Kmの松明行列が続く。この混雑の中で送水の儀式を間近で見るのは無理で、遠くから見ているしか無かったが、その一種異様な雰囲気は最近では見ることの出来なくなった荘厳なものだった。

この1ヶ月後に再び鵜ノ瀬を訪れてみた。一月前のあの光景が嘘のように誰も居ない静かな鵜ノ瀬だった。