西国巡礼 ひとり旅

既に訪問済みの札所

車中泊で出かけるまでに参拝済みだった札所。

写真にマウスを重ねると御朱印が表示されます。

|

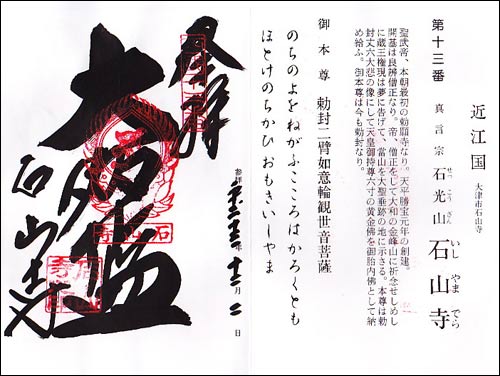

石山寺13番札所 2011.12.2自分の西国巡礼は2012年の秋、紅葉を見に出かけた近江、石山寺でふと見かけた西国巡礼の御朱印帳に目がとまったのがきっかけになり始まりました。スタートとなった石山寺は奈良時代後期に、聖武天皇の発願により、良弁によって開かれた西国三十三所観音霊場の第13番札所。紫式部がここで「源氏物語」の構想を練ったと伝えられる歴史ある寺です。自分たちが訪れたこの時は紅葉も見事で、境内に植えられているモミジが見事な色に染まっていました。 本堂前の境内には、寺名の由来となった天然記念物の硅灰石の岩壁がそびえ、モミジの色とのコントラストが見事です。本堂・多宝塔は国宝に指定されており、その他にも経典や仏像など多くの国宝や重要文化財を所蔵しています。 |

|

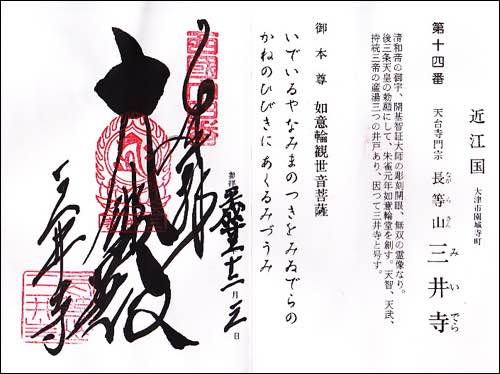

三井寺14番札所 2011.12.3壬申の乱に敗れた大友皇子の皇子の大友与多王が父の霊を弔うために 「田園城邑(じょうゆう)」を寄進して寺を創建し、 天武天皇から「園城」という勅額を賜わったことが園城寺の始まりとされています。寺名の由来は金堂の裏に、天智・天武・持統天皇の三帝の誕生の際に御産湯に用いられたという霊泉があり、この「御井」が語源となりこれが「三井」になったと伝えられています。 近江八景の「三井の晩鐘」で知られる梵鐘や、弁慶が引き摺って延暦寺まで運んだという「弁慶の引き摺り鐘」などでもよく知られています。14番札所は境内南側の高台に位置する「観音堂」となっており、ここにある観月舞台からは広重の描いた近江八景の残りの七景を全て見ることが出来ると云います。 |

|

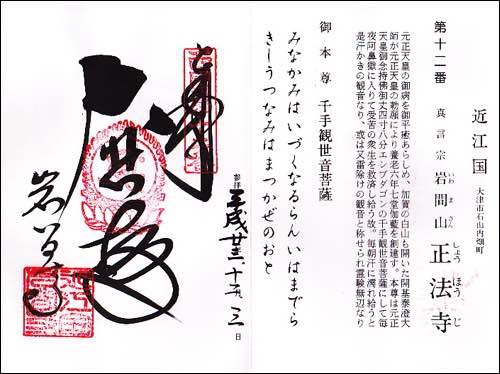

正法寺 (岩間寺)12番札所 2011.12.3今回はこの岩間寺まで3寺をクリヤー。巡礼路は11番の奧醍醐寺の准胝堂から山伝いに岩間寺まで歩くようです。しかしこの道中はけっこうキツそうです。境内裏には桂の巨木があり、この大きさは凄い! 正法寺は芭蕉が「古池や かわず飛び込む 水の音」の句を読んだ寺としても知られている名刹ですが、近年、何やら本山の醍醐寺とトラブっているようでした。この問題はその後どうなったのでしょうか。 |

|

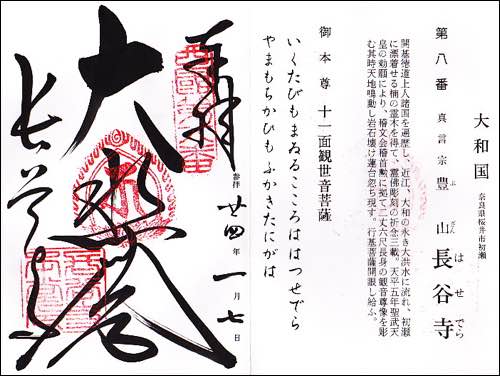

長谷寺8番札所 2012.1.7京都に出かけて、その1ヶ月後。今度はいつもの仲間達と正月明けの奈良に出かけました。そのついでにと長谷寺により4つめの御朱印と散華を頂きました。散華はJR西日本の企画で行っているらしく、33寺それぞれのイラストが描かれた散華を御朱印と一緒に頂けました。散華を貼る為の台紙も石山寺で購入済です。1月の初瀬はけっこう寒いです。山門前には松飾りも置かれ、まだ正月の雰囲気を残していました。本堂の舞台から見る下界を清々しい思いで見ることが出来、何か良い年になりそうな新年の幕開けになりました。 今年1年、良いことがありますように.....! |

|

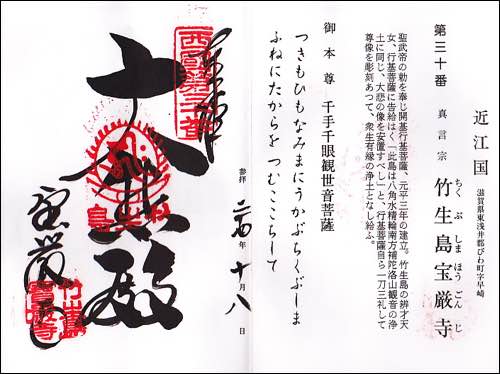

宝厳寺30番札所 2012.10.8ゴタゴタがあり、暫くの間、寺参りなどしている精神的余裕も有りませんでしたが、友人に誘われ近江に出かけました。この友人の先祖は小谷城主だった浅井氏に縁があるらしく、一度小谷を見てみたいので一緒に行かないか?と誘われたような次第。ならば一番面倒な琵琶湖に浮かぶ竹生島にある宝厳寺に寄ってくればいい、と同行してみました。長浜の港から船に乗り竹生島へ渡り、船着き場から急な坂道や階段が続きます。観音堂の前にある唐門は京都の東山にあった豊臣秀吉の霊廟(豊国廟)の唐門(極楽門)を移築したものであり、この極楽門も元々は大阪城から移築為れたものだとも云い、これは国宝に指定されています。宝厳寺観音堂と都久夫須麻神社を結ぶ屋根付きの廊下は「船廊下」と呼ばれ、これは豊臣秀吉の御座船の用材を用いて建てたという伝承もあるようです。 |

|

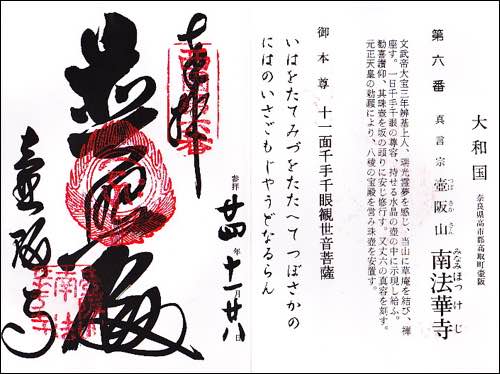

南法華寺(壷坂寺)6番札所 2012.11.28近江に出かけた1ヶ月後、奈良の紅葉を見ようと再び奈良を訪れました。こんな計画を起てるのはいつも自分なので、自分の都合で壷坂寺まで足を伸ばしてみました。この寺はなんとも色彩に溢れた寺です。青空、そして境内の伽藍の彩色と紅葉が相まって見事な色彩配色です。壷坂寺は盲目の定一とお里の「壷坂霊験記」で知られる寺でもあることから、日本最初の養護盲老人ホーム「慈母園」も設立しています。境内の高台には高さ20mにもなる観音石像や、涅槃石造、釈迦如来石像、石造りのレリーフ「釈迦一代記」など、石造りの像や建物に溢れています。 壷坂霊験記にちなんで、目薬も販売しているのはサスガです。 |

|

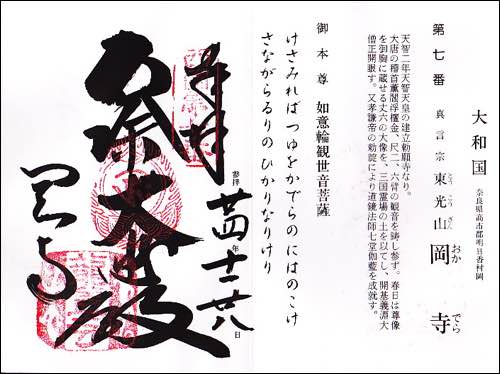

岡寺7番札所 2012.11.28岡寺は天武天皇の皇子で27歳で早世した草壁皇子の住んだ岡宮の跡に義淵僧正が創建したとされる寺で、日本最初の厄除け霊場として知られています。別名を「龍蓋寺」ともいい、これは義淵僧正が龍蓋池に封じ込めた竜の説話に由来するものです。本尊は天平時代作で女性の厄除け観音として信仰を集めている如意輪観音坐像(重要文化財)。これは像高4.6mでわが国最大の塑像となっています。境内には春になると約3,000株ものシャクナゲが咲き、その後のサツキや秋の紅葉とともに花の寺としても知られています。本堂裏の斜面に植えられた紅葉はまだ若木ですが、何年かすれば境内全体を覆う見事なモジジの紅葉が拝める事でしょう。 |

|

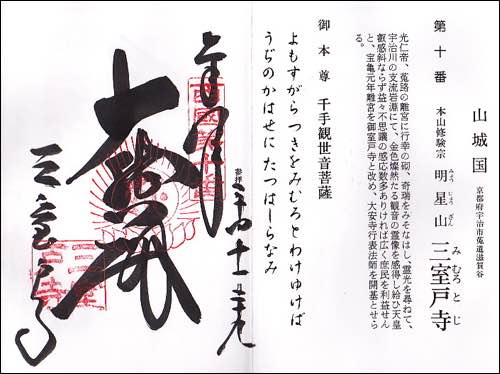

三室戸寺7番札所 2012.11.28この時の旅で宇治に廻り最後に寄ったのが7番札所となっている三室戸寺。三室戸寺の創建についてはあまりはっきりした事がわかっていないようですが、 白河法皇の皇子、静証法親王がこの寺に入り隆明大僧正を師として修習されたので、御室戸宮と云われていたようです。その後も光仁、花山、白河三帝の離宮になったため、この頃から「御」の字を「三」に替え、三室戸寺と呼ぶようになったと伝えられています。 この寺は春のサクラに始まりツツジ、シャクナゲ、アジサイ、蓮、秋になれば紅葉や秋明菊と四季を通じて花を楽しめる花の寺としても知られています。 |

|

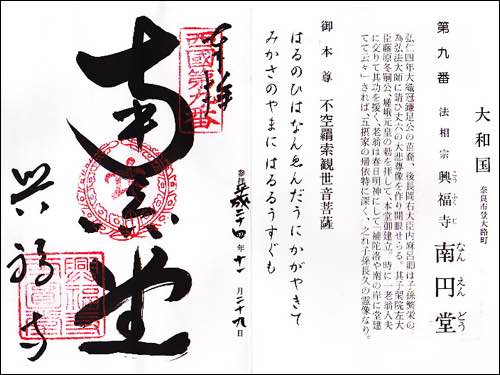

南円堂9番札所 2013.3.33月2日、若狭小浜に「お水送り」の神事を見に行ったついでに、翌日は奈良に移動しこちらでは「お水取り」を見るという、忙しくも豪勢な旅に出かけました。この時ついでにと、近くにある興福寺の南円堂に行き9つめの御朱印を頂き、これで9寺をなんとかクリヤー。現在の堂は創建以来4度目の建物で、寛政元年(1789)頃に再建されました。八角の一面は6.4m、対面径は15.5m、本瓦葺きの建物ですが、その手法はきわめて古い様式となっています。 興福寺には南円堂と対を成す北円堂がありますが、どちらも八角形のお堂。奈良では八角堂はよく見ることが出来ます。北円堂は国宝に指定されている建物です。 |