西国巡礼 ひとり旅 6日目(2013年4月12日)

大原の里➡清水寺➡今熊野観音寺➡六波羅蜜寺➡六角堂➡革堂➡知恩院➡円山公園➡八坂神社➡元慶寺➡比叡山

➡草津湯元水春➡名神草津PA

翌朝の大原は朝霧に包まれていました。 |

|

|

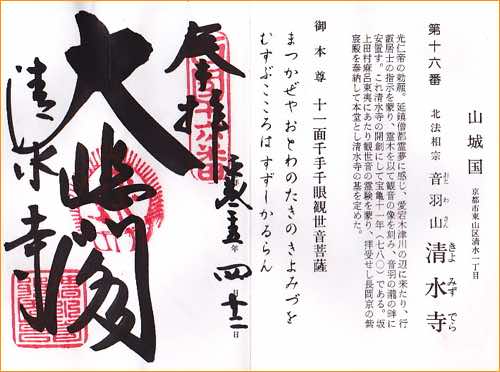

清水寺 (16番札所)まだ誰も居ない宿を出て、霧に包まれた大原を出立し、まずは清水寺近くの駐車場探しです。高台寺近くの駐車場を考えていたのでそこに行ってみると、長時間駐めるとかなりの金額になってしまいそうです。その辺をやたら探し回っていたら絶好の場所に格安の駐車場がありました。朝7:30、昼は賑わう清水寺もまだ静かで殆ど人は居ないようです。こんな静かな清水寺は始めて。御朱印は朝8:00からというので、少し早すぎたようです。おかげでいつもはごった返していてゆっくり見ることも出来ない清水寺をゆっくりと見ることが出来ました。 御朱印も頂き、いつもは見るだけで終わっていた、南側の谷の向こう側にある「子安の塔」まで行ってみました。ここからの清水寺は初めて見る光景です。舞台を反対側から見たのも初めての事で、見慣れてしまった清水の舞台も新鮮に感じます。紅葉の清水寺が騒がれますが、新緑の清水も良いものでした。 |

|

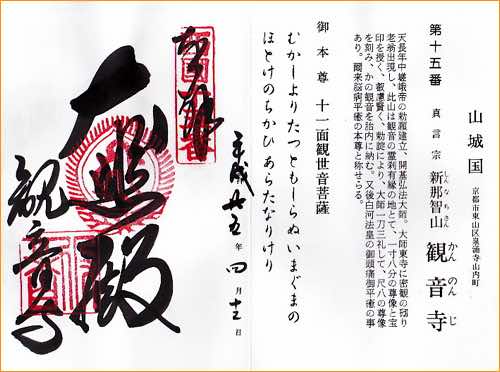

今熊野観音寺 (15番札所)清水寺から茶碗坂を下ります。茶碗坂は清水焼発祥の地とされていますが、現在では焼き物だけで無く西陣織や京扇子、京菓子の老舗も軒を連ね、またモダンアートやファッショナブルなギャラリーも良く似合う街へと変わってきています。東大路通りに出て南に歩き今熊野の信号を左折して裏側から15番札所の今熊野観音寺境内に入りました。どうやら自分が通ってきた道は醍醐道と呼ばれる今熊野と勧修寺を結ぶ古い街道のようです。今熊野観音とは変わった名のお寺ですが、これは古くから紀州熊野の地は、南方にあるという観音の補陀落浄土としての信仰の中心であったことから、そこまで行けない人達が信仰できる場としてこのような名がついたと考えられると思います。その結果として、京都における補陀洛信仰の場として今熊野が中心となっていったと考えられます。紀州熊野という地はその当時、そこまで強い信仰の場としての格式を持っていたと云うことになのでしょう。 |

|

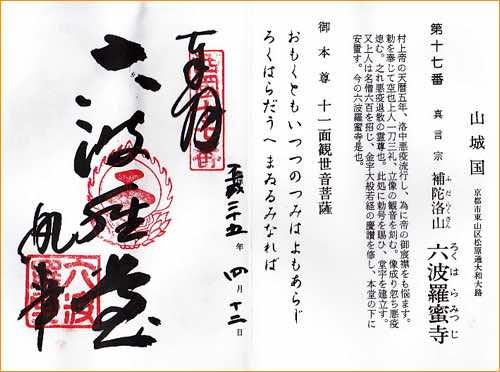

六波羅蜜寺 (17番札所)五条通りまで戻り、細い路地を入ると17番札所の「六波羅蜜寺」があります。朱塗りで、これが西国の札所?とも思ってしまうほど派手に見える建物です。六波羅蜜寺は踊り念仏で知られる空也が平安時代中期の天暦5年(951年)に造立した十一面観音を本尊とするお寺です。空也は疫病の蔓延する当時の京都で、この観音像を車に乗せて引きながら歩き、念仏を唱え、病人に茶をふるまって多くの人を救ったといいます。 空也の死後、977年に比叡山の僧・中信が中興して六波羅蜜寺と名を改めました。それ以降天台宗に属しましたが、桃山時代に真言宗智積院の末寺となりました。平安末にはこの付近に、六波羅殿と呼ばれた平清盛ら平家一門の屋敷が建てられ、またのちに鎌倉幕府によって六波羅探題が置かれたのもこの付近といわれています。本尊の十一面観音菩薩像は国宝となっており、また口から六体の阿弥陀仏を吐き出している空也像も広く知られています。(wikipediaより) |

|

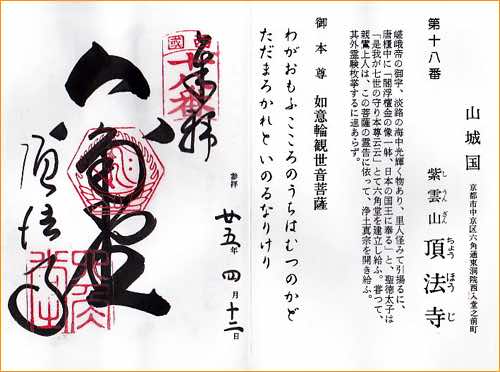

頂法寺(六角堂) (18番札所)六波羅蜜寺から30分程歩いて六角堂に到着しました。周りを高層ビルに囲まれて、随分窮屈な思いをしているような六角堂です。しかし、これまでに廻ってきたお寺の雰囲気とは違い、敷居の低い庶民的な雰囲気漂うお寺です。地元の人達の信仰も集めているようで、近所のおばさん、おじさん風の人が大勢お参りに来ていました。  頂法寺の開基は聖徳太子とされています。六角堂は頂法寺の本堂であり、頂法寺の寺内塔頭となっています。本坊は池坊で、池坊の僧は頂法寺の住持として本尊の如意輪観音に花を供えることとなっており、花の生け方に別格の妙技を見せることで評判となっていたことが15世紀の記録に残されています。文明年間(1469年-1486年)に池坊12世、専慶が立花の名手として知られ、ここから池坊としての立花が生まれ、池坊13世専応は度々宮中に招かれて花を立て、また「池坊専応口伝」を表して立花の理論と技術を初めて総合的に体系化しています。鎌倉時代初期の建仁元年(1201年)叡山の堂僧であった29歳の範宴(のちの親鸞)が、この六角堂に百日間参籠し、浄土宗の宗祖とされる法然の専修念仏に帰依したとされます。この寺は江戸時代末までの間に確認できるだけで18回の災害にあっていますが庶民の信仰を集める寺であり、また町組の中核となる寺としてその都度復興されてきています。

頂法寺の開基は聖徳太子とされています。六角堂は頂法寺の本堂であり、頂法寺の寺内塔頭となっています。本坊は池坊で、池坊の僧は頂法寺の住持として本尊の如意輪観音に花を供えることとなっており、花の生け方に別格の妙技を見せることで評判となっていたことが15世紀の記録に残されています。文明年間(1469年-1486年)に池坊12世、専慶が立花の名手として知られ、ここから池坊としての立花が生まれ、池坊13世専応は度々宮中に招かれて花を立て、また「池坊専応口伝」を表して立花の理論と技術を初めて総合的に体系化しています。鎌倉時代初期の建仁元年(1201年)叡山の堂僧であった29歳の範宴(のちの親鸞)が、この六角堂に百日間参籠し、浄土宗の宗祖とされる法然の専修念仏に帰依したとされます。この寺は江戸時代末までの間に確認できるだけで18回の災害にあっていますが庶民の信仰を集める寺であり、また町組の中核となる寺としてその都度復興されてきています。清水寺から既に9Kmほど歩いて来ています。流石にチト疲れ気味。行願寺はここからさらに北へ1Km程歩かなくてはなりません。 |

|

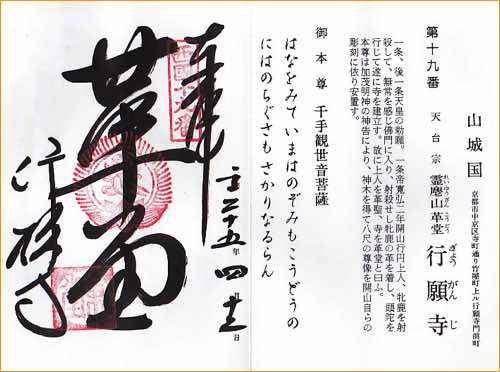

行願寺(革堂) (19番札所)六角堂を参拝し、山門を出、行願寺まではさほどの距離もありませんが、あちらこちら見てきたら30分ほどかかってしまい、近くまで来たら今度は行願寺の入り口が分からずに、随分と時間を取られてしまいました。正式な入り口は工事中だったようです。行願寺は西国の札所の中でも一番小さなお寺かもしれません。 行願寺は寛弘元年(1004年)行円が一条小川の一条北辺堂跡に創建したお寺です。行円は仏門に入る前は狩猟を業としていましたが、ある時、山で身ごもった雌鹿を射たところ、その腹から子鹿の誕生するのを見、殺生の非を悟って仏門に入ったといいます。行円はその鹿の皮を常に身につけていたことから、皮聖、皮聖人などと呼ばれ、寺の名も革堂と呼ばれました。 ここまでスタートから丁度10Kmほど歩いて来ています。さて、ここから清水まではかなりの距離がありそう。まぁ、今日は時間もあるのでのんびり京都の町を見学しながら戻りましょう。 |

|

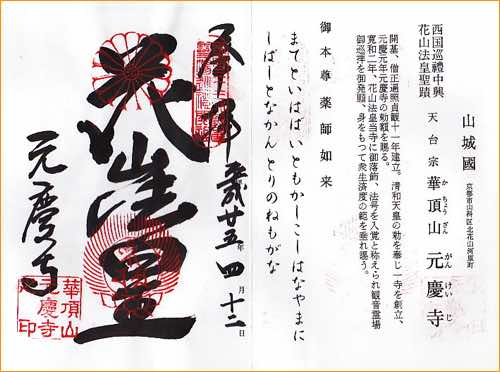

元慶寺 (番外)行願寺から知恩院、円山公園、八坂神社と周りながら車に戻り、番外の札所となっている元慶寺が今日の打ち止めです。車に乗って行けば元慶寺はすぐそこなのですが、このお寺も辿り着くのに苦労しました。また着けば着いたで今度は超狭い駐車場で駐められるのはたった2台。それでも運良く駐めることができました。花山天皇がこの寺で藤原兼家、道兼父子の策略により出家させられ、たった2年で天皇の座を追われてしまいます。この後、兼家の外孫である懐仁親王(一条天皇)が帝位につきました。花山法皇の宸影を安置する寺で花山寺とも呼ばれ、平安時代後期の歴史書、大鏡では花山寺と記述されています。 失意の花山法皇であったのでしょうが、このことがなかったら徳道上人が始めて廃れてしまっていた西国巡礼が復活する事は無かったのでしょう。 |

京都の町を始めて歩いて廻ってみました。歩いていると、こんな所にこんなものが、と気づくこともたくさんあり、楽しい経験でした。

元慶寺を出た後、比叡山に上がってみました。何十年ぶりになるのでしょうか。延暦寺はパスして山頂まで行ってみました。さて、今夜の宿は?その前に風呂だ! どうやら大津市内にある「草津湯元水春」が近くてよさそうです。風呂でノンビリ休んで、お泊まりは名神高速草津PAになりました。

元慶寺を出た後、比叡山に上がってみました。何十年ぶりになるのでしょうか。延暦寺はパスして山頂まで行ってみました。さて、今夜の宿は?その前に風呂だ! どうやら大津市内にある「草津湯元水春」が近くてよさそうです。風呂でノンビリ休んで、お泊まりは名神高速草津PAになりました。

|

桂小五郎幾松寓居跡 長州藩控屋敷があったところで、桂小五郎は幾松とここで過ごしたそうです。桂は木戸孝允と名を変え、幾松も松子と名を変え、木戸孝允の死後、松子は剃髪してここに住んでいました。現在は「幾松」という料理旅館になっています。 |

|

円山公園 円山公園の桜もほぼ終わっていました。園内にあったレストランで聞いた所、今のこの時期は御室の桜なのだそうです。残っている桜と新緑のバランスが暖かな春の装いです。 |

|

束子屋 途中で見つけた束子屋さん。今時珍しいですが、京都では今の時代でも必要とされているお店なのでしょう。これもやはり古都ならではの風景なのかもしれません。それにしても沢山の種類がありましたが、中には一体何に使うのか?と思うような束子もあります。 |

|

八坂神社 八坂神社の紋はキュウリ?。人によってはキュウリではなくマクワウリとも云うけど、なんでキュウリが神社の紋に?八坂神社の氏子や祇園祭の山鉾町の人びとは祇園祭の期間である七月はキュウリを食べないといいます。 織田信長の織田家の紋と同じとか? |

|

武市瑞山寓居跡 土佐勤王党を率いた武市半平太(武市瑞山)が京都の宿舎にしていた料亭・四国屋の跡。現在は料亭・金茶寮。中には武市寓居当時の部屋も保存されていて、この隣には武市の弟子である土佐藩の志士・吉村寅太郎寓居の跡があります。 |

|

三条大橋 旧東海道の西の端になる三条大橋。思えば日本橋から延々と歩いて三条大橋に辿り着いたあの日からもう6年が過ぎています。 |