錦絵

10 大慈寺

11 常楽寺

12 野坂寺

13 慈眼寺

14 今宮坊

15 少林寺

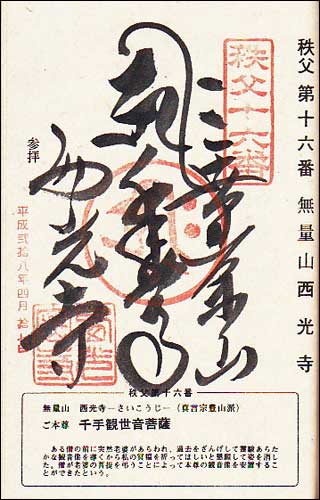

16 西光寺

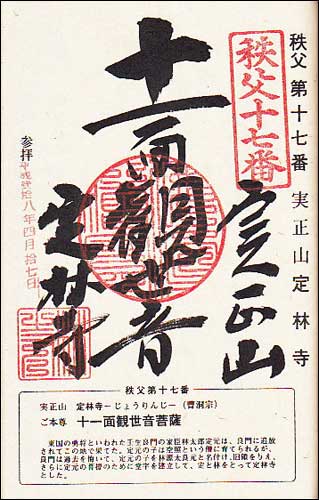

17 定林寺

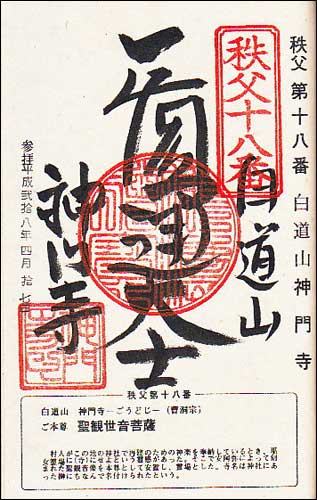

18 神門寺

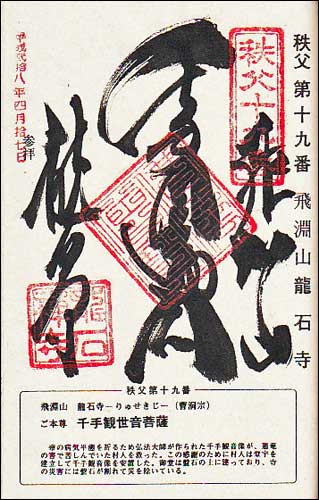

19 龍石寺

|

|

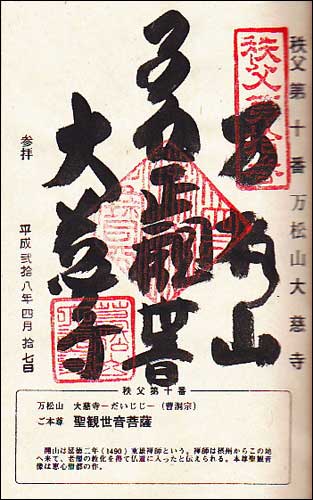

10番 大慈寺 山号/万松山 宗派/曹洞宗 本尊/聖観音菩薩 御詠歌 「ひたすらに たのみをかけよ 大慈寺 六のちまたの 苦に変わるべし」 第1回目は東名経由で東を廻って秩父に入りましたが、今回は山梨から雁坂トンネルを越えて行きました。距離ではこちらの方が圧倒的に短距離ではありますが、結果的には前回より時間が掛かってしまい、10:50AM ようやく今回の最初の寺、10番札所の大慈寺に到着。 既に何組かの白装束の先客がいて、余り広いとも言えない境内はかなりの混雑状態です。 京都あたりのお寺では禁止されて貼ることの出来なくなった千社札も秩父では許されているのか、何処のお寺も山門は千社札で下地が隠れてしまうほどになっています。それがまた、一般民衆に支えられ信仰されている証なのでしょう。 今日もまた西の方向には秩父のランドマークとも言える武甲山がその無骨な姿を見せています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

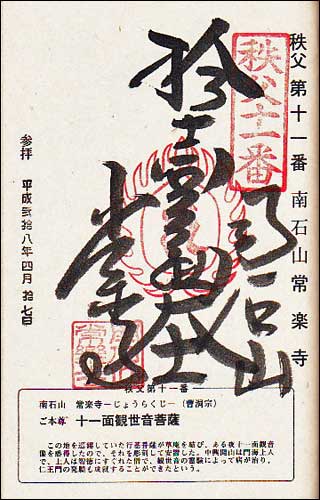

11番 常楽寺 山号/南石山

宗派/曹洞宗 本尊/十一面観音菩薩 御詠歌 「つみとがも 消えよと祈る坂ごおり 朝日はささで 夕日かがやく」 大慈寺から常楽寺はすぐそこです。ここでも大慈寺で会った白装束の団体さんに先を越されそうになり、何とか先に山門を潜ったものの、ご朱印の係は我々より前にいて、結局後になってしまいました。同じような規模の本堂で、またこの姿も似ているので記憶に留めるのが大変です。 |

|

|

|

|

|

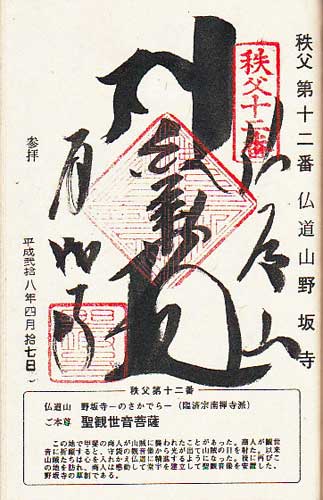

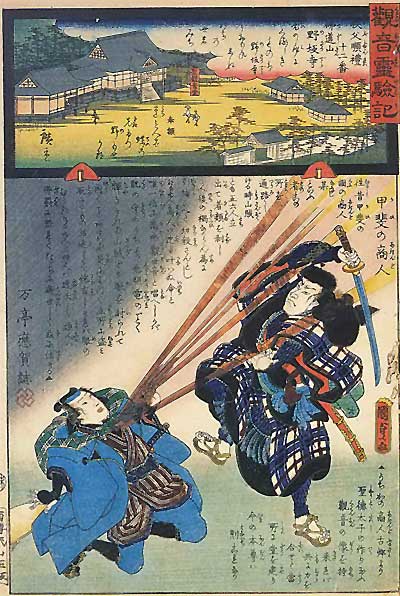

12番 野坂寺 山号/仏道山 宗派/臨済宗南禅寺派 本尊/聖観世音菩薩 御詠歌 「老いの身に苦しきものは野坂寺 いま思い知れ後の世の道」 野坂寺は離れているので、これもバスで廻ることになりました。どのお寺も駐車場はありますが、そこに行くまでの道路は狭く、運転手さんはかなり大変なのだろうと思います。 改めて運転手さんには「毎回、有り難うございます。 感謝!」 ここ野坂寺には沢山の仏像があります。どうやら大半は個人の方が彫った仏像をここに集めてあるようで、作者はどれも同じ方でした。 本堂等は明治末期の火災で焼失してしまいましたが、幸い山門だけは焼失を免れています。この山門は入母屋二重垂木の八脚門で、左右に花頭窓をつけ、自然木の丸太を柱として上層・橡・勾欄をまわした簡潔、重厚な造りで、楼上には阿弥陀・釈迦像・十三仏像が安置され、階下両脇には十王をまつっています。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

|

|

|

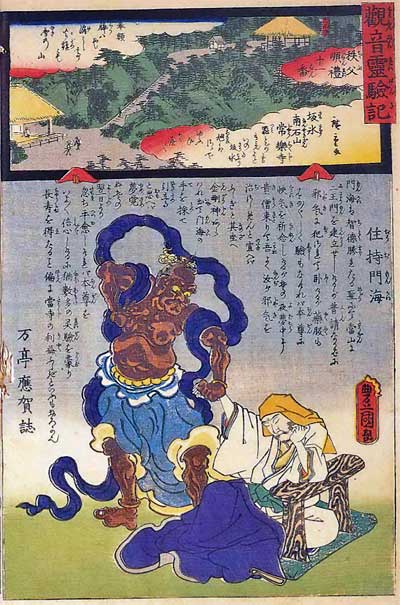

13番 慈眼寺 山号/旗下山 宗派/曹洞宗 本尊/聖観世音菩薩 御詠歌 「み手にもつ はちすのははき のこりなく 浮世の塵を はけの下寺」 車を駐車場に入れる前にもう一寺、慈眼寺にも寄っていくことになりました。 山門から境内に入ると、左手に鐘楼、右手に経蔵と薬師堂が並んで建ち、正面が観音堂です。経蔵の中には輪蔵形式の六角の経庫があり、正面に釈迦像を安置し、他の五辺には黄檗版一切経1630巻が収められています。これを回しながら礼拝すれば読誦したのと同じ功徳があると言われます。 1878年の秩父大火で焼ける前の観音堂はは広大なものでした。現在の堂は1901年頃再建されたものでまだ新しいものですが、彫刻は見事です。 経蔵の隣にある薬師堂は、薬師瑠璃光如来、即ち目の神様として「め」の文字を入れた絵馬がたくさん奉納されております。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

|

|

|

15番 少林寺 山号/母巣山 宗派/臨済宗 本尊/十一面観世音菩薩 御詠歌 「みどり子の ははその森の 蔵福寺 父もろともに 誓いもらすな」 慈眼寺を回った後は駐車場を予約してある羊山公園の駐車場に向かい、そこで各自支度した昼食をとり、さて、いよいよ徒の巡礼です。 朝は雨もぱらついた秩父でしたが、この時間になると雨雲も何処かに行ってしまったようで、青空が広がっています。狭い路地を行く事20分ほどで15番札所の少林寺に到着。ここは小さなお寺ですが、その境内には数本のボタン桜が植えられており、今が満開。空の靑とのコントラストが見事です。ここの本堂も秩父大火で例外なく焼失していますが、本堂再建の際、火災予防の見地から木造の外側はすべて白色の漆食塗りで仕上げられており、札所中唯一の土蔵造りの堂となっています。 日差しも強くなり、だいぶ暑くなってきました。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

|

|

|

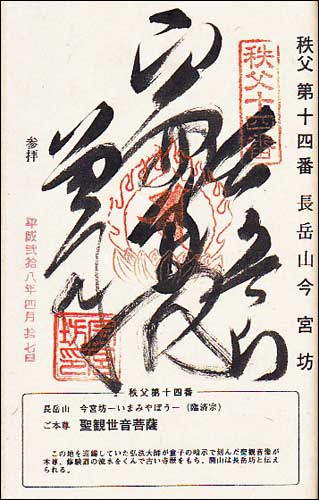

14番 今宮坊寺号/長岳寺 宗派/臨済宗 本尊/聖観世音菩薩 御詠歌 「むかしより たつとも知らぬ 今宮に まいる心は 浄土なるらん」 少林寺からは狭い路地を右に左に曲がりながら15分ほどで今宮坊に到着。 今宮坊の近くに今宮神社があります。元々はこの神社と今宮坊は同じところにありました。長岳山正覚院金剛寺といい聖護院直末の寺で修験道の大宗であったといわれています。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

16番 西光寺 山号/無量山 宗派/真言宗 本尊/千手観世音菩薩 御詠歌 「さいこうじ ちかいを人に 尋ぬれば ついのすみかは 西とこそきけ」 今宮坊から北に東に10分ほど歩けば16番札所の西光寺に到着です。ここまでの道順も案内の標識のおかげで無事辿り着けました。どうやらこれらの標識は秩父巡礼の江戸古道の道筋を示しているようですから、正規コースを外れると標識も無いようです。 堂の東側には前庭を囲むコの字形の回廊堂があります。中には四国八十八ヶ所霊場の本尊を模した木像が並んでおり、これを拝めば四国遍路を果たしたと同じ功徳を得るといいます。 この回廊堂は元々は1783年浅間山大噴火により命を失った人や家畜の精霊菩提のため造営されたものといいます。境内に大きな酒樽に、草葺屋根の珍しいお堂があります。この酒樽は一日三合飲んでも30年分は飲めるお酒が入るという大きなもの。この中に酒樽大黒様が鎮座しています。この大黒様に祈願して名刺を貼っておくと、お金が倍になるそうです。ああ、貼ってくれば良かった!。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

|

|

|

17番 定林寺 山号/実正山 宗派/曹洞宗 本尊/十一面観世音菩薩 御詠歌 「あらましを 思い定めし 林寺 鐘ききあえず 夢ぞさめける」 西光寺からノンビリと30分ほど歩いて17番札所の定林寺に到着。かなり暑くなってきています。朝の涼しさがウソみたいな好天になりました。 この境内にある梵鐘は、高さ138cm、直径77cmで、鐘の周囲全体に西国・坂東・秩父百観音の本尊を浮き彫りにし、各寺の御詠歌を刻みつけた見事な物でした。この鐘は県指定重要文化財に指定されています。参拝する前に鐘を撞くとお金が入る、いわゆる入り鐘のアドバイスまで書かれていました。一見新しく見えますが、宝暦8年に鋳造されたものだといいます。ここで運転手さんは車をとりに行き、自分たちは18番の神門寺まで歩く事になりました。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

|

|

|

18番 神門寺 山号/白道山 宗派/曹洞宗 本尊/聖観世音菩薩 御詠歌 「ただ頼め 六則ともに 大悲をば 神門に立ちて たすけたまえる」 秩父札所18番寺は、もと14番今宮坊に属する修験寺で、当時は大いに栄えたと言いますが、寛政のころ焼失、今の観音堂は天保時代に再建されたと言われています。 あーー、どれもこれも同じに見えてしまう。今日廻ったお寺は何処だったか? バスがここまで来てくれて、19番の龍石寺まで行くことになりました。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

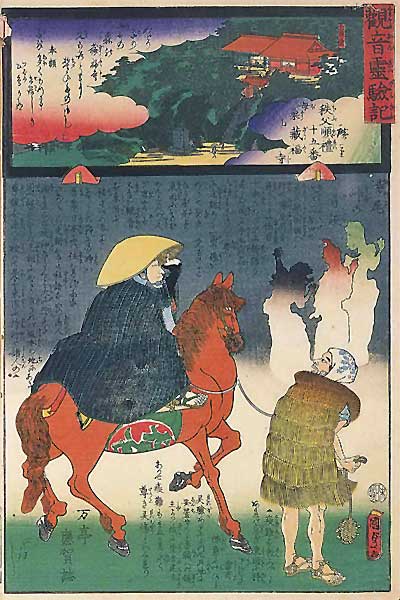

19番 龍石寺 山号/飛淵山 宗派/曹洞宗 本尊/聖観世音菩薩 御詠歌 「あめつちを 動かすほどの 龍石寺 まいる人には 利生あるべし」 19番寺は起伏のある大きな砂岩の磐上に観音堂が建っています。その為に境内には殆ど草木はありません。それだけでもスッキリ感はあるのに、それに加えてお寺を囲む塀などがなく、秩父の山々を借景とした観音堂がとても美しいということです。周りに何も無いのでスッキリしていると言われれば確かにそうなのですが.... ▲ ページトップ |

|

|

|