錦絵

20 岩之上堂

21 観音寺

22 童子堂

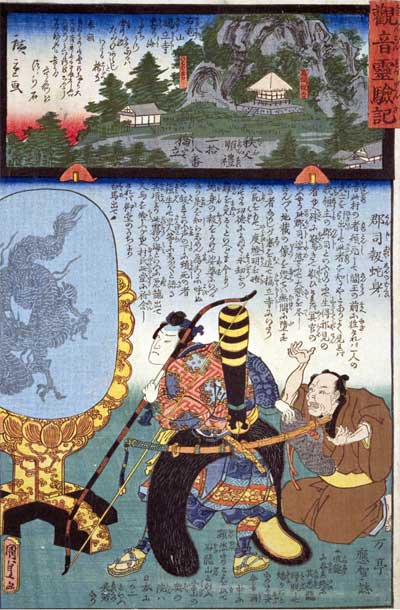

23 音楽寺

24 法泉寺

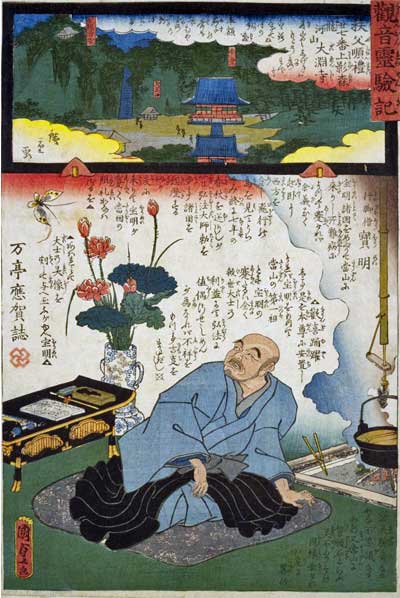

25 久昌寺

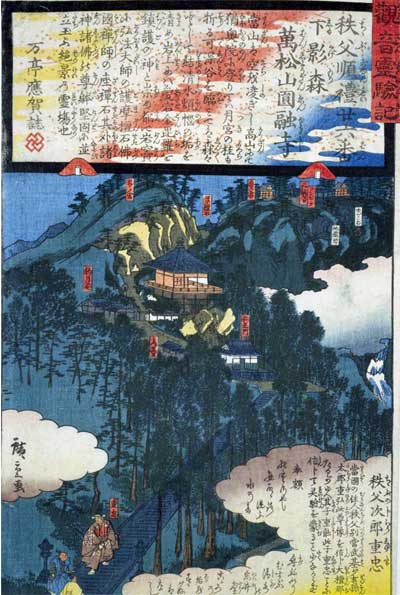

26 円融寺

27 大渕寺

28 橋立堂

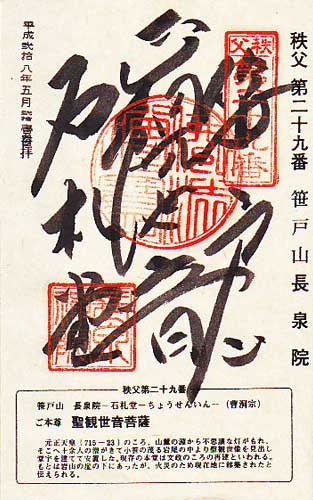

29 長泉院

|

|

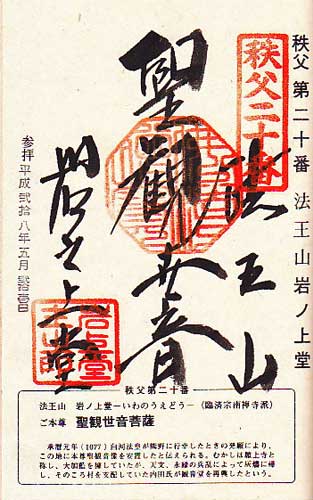

20番 岩之上堂

9:45

)今日最初の札所、岩之上堂に到着。名前の通り、この寺は荒川の断崖の岩の上に建てられています。今でこそ、車を降り、坂道を下って境内に入りますが、かつての巡礼は19番札所の龍石寺から荒川に出て、これを渡し船で渡り、下にあった奥の院から石段を登って観音堂まで来たのだと言います。 昔の巡礼ならばそのルートも自然な流れになっていたのでしょうが、境内に上から入るというのは違和感があります。現在のバスでのお気軽巡礼ではこうしたおかしな部分も出てきてしまいます。 岩の上に建つこの観音堂は江戸初期の造営といわれ、34霊場の中では最古のものとされています。秩父の札所の多くが秩父大火で焼失していて、古くは見えても意外に新しいものが多い中で、この観音堂は焼失もせず江戸初期の建物が残って居る貴重な存在と言えるでしょう。 秩父の札所の殆どの観音堂にほぼ共通しているのが、その建物の造りが3間四面となっていることです。正面も側面も柱が4本立ち、この柱の間が3つあると言うことで3間となっていて、これは長さの間を表しているものでは無いようです。 このために、どこのお寺に行っても同じように見えてしまい、なかなか記憶に留まってくれません。参拝を終え、次の21番札所の観音寺までは歩いて行くことになりました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

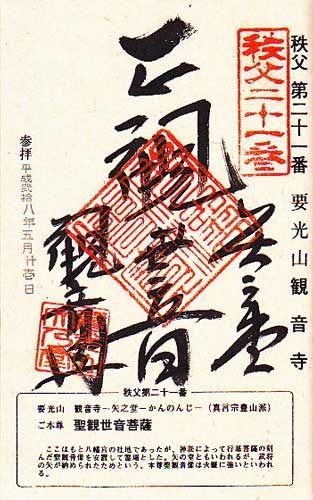

21番 観音寺

岩之上堂から歩く事15分。21番札所の観音寺に到着です。やはり観音巡礼は歩いてこそ巡礼なのでしょう、何となく巡礼気分も味わえました。歩いての巡礼を徒巡礼(かちじゅんれい)といいますが、昔ならこうした巡礼旅でなくても全ての旅が徒の旅でした。観音堂が「矢之堂」と呼ばれるのには諸説有り、平将門が戦勝祈願のため矢を納めたので矢納堂、もっと古くは日本武尊が東征の折、ここに立ち寄り武運長久・東国平定を祈り、鏑矢を納めたから矢之堂。また八幡大菩薩が邪神悪魔退治の際、その放った矢が魔族を射抜いたまま、ここに落ちたからこの名がついたのだ、とも言われています。

境内の片隅に芭蕉の句碑 しずかさや岩にしみ入る蝉の声 こうした芭蕉の句碑は全国至る所にありますが、この句がこの地で詠まれたというものは数少なく、この句も確か山形の立石寺ではなかったでしょうか。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

22番 童子堂

大昔、子供の間に天然痘が大流行したとき、山奥の華臺山から観世音を勧請し祈祷したところ、疫病はぴたりと治まったといいます。以来子供の病気一切に霊験あらたかだというのでこう呼ぶようになったと言われています。 仁王門は茅葺きの立派なものですが、その仁王門の両袖に安置されている仁王像には思わず笑ってしまいます。子供に縁のある寺なので仁王像もこういう姿にしたのか? こんな思わず笑ってしまう仁王像なのですが、右袖には阿形像、左袖には吽形像が決まり通りに安置されています。 観音堂は例の如く3間4面で、廻りには見事な彫刻が施されています。中でも扉(唐戸)に施されている彫刻は、風神、雷神、太鼓を打つ唐人などが彫られ、極楽にいるとされている霊鳥の迦稜頻迦(がりょうびんが)も美しい姿で刻まれている。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

23番 音楽寺

今日4つめの音楽寺は山の上にある秩父ミューズパークの北端に位置し、秩父屈指の景勝地となっています。音楽寺とはなんとも現代的な寺名ですが、これは松の梢を吹く風の音から生まれたそうで、近年では音楽に関わる願いを叶えてくれる寺として新人歌手などがヒットを願い祈願に来るといいます。 梵鐘は市指定の文化財になっており、明治17年、秩父事件の群衆もこの鐘を鳴らして秩父町に崩れこんだという逸話ものこっています。鐘を撞いてみましたが、実にいい響きの鐘でした。この鐘の下部には、聖観音、不空羅索観音、十一面観音、如意輪観音、千手観音、馬頭観音の順に六観音が鋳造されています。観音堂から少し上に登った小鹿坂峠には十三地蔵が並んでいました。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

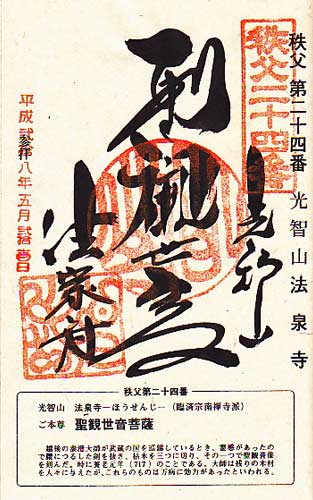

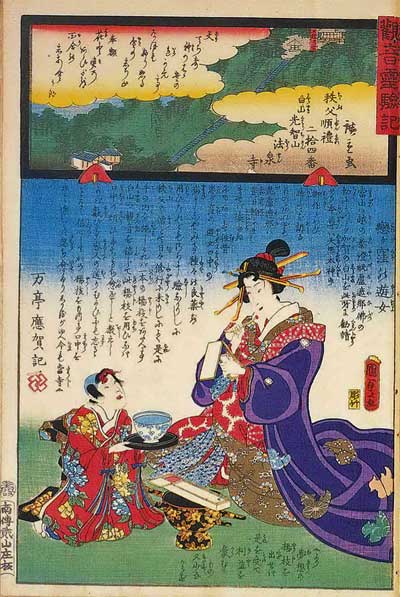

24番 法泉寺

音楽寺を出て駐車場の横にある公園で食事をとり、24番札所の法泉寺に向かいます。バスを降り、参道下まで行って石段を見上げると、ギョギョ、これは足に堪えそうです。

説明によれば117段の石段といいます。腹の膨れた直後の運動にしてはキツ過ぎます。それこそヒーヒーしながら登り、ようやく境内に辿り着きました。 ここの観音堂も他と同じように三間四面なのですが、少し違うのは回廊を巡らしていて、入り口の左右に仁王像を取り込んでいること。江戸中期の建立と言うが、かなり珍しい造りとなっていました。境内には六地蔵がありますが、この顔がみな随分と年寄り顔になっているのが面白いです。境内からは秩父の街が展望でき正面にはあの武甲山が、いつものように特徴有る山容を見せていました。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

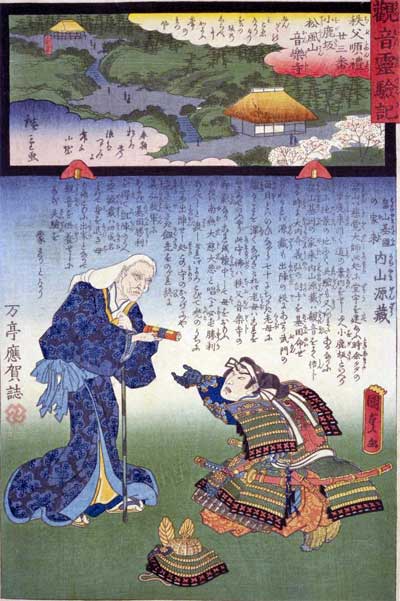

25番 久昌寺

法泉寺の石段でかなり体力を消耗し、次の久昌寺へ向かいます。  久昌寺は別名、御手判寺ともいわれます。この由来は播州書写山の性空上人が秩父巡拝の折に、閻魔大王から贈られた石の手判をこの寺におさめたという事から、これにちなんで御手判寺と呼ばれてきました。この石の手判というものは、西国霊場の開創者である徳道上人がやはりあの世で閻魔大王から「観音信仰を広めよ!」と生き返らされた時に渡された宝印と同じようなものでしょう。この宝印というものは御朱印のど真ん中に打たれている印の事で、時代が変わり、今でこそゴム印ですが、閻魔大王が渡したものは石判だったのでしょう。しかし、この久昌寺には石の手判が残っていると聞きました。まさか、閻魔大王から頂いたというものではないのでしょうが..... 久昌寺は別名、御手判寺ともいわれます。この由来は播州書写山の性空上人が秩父巡拝の折に、閻魔大王から贈られた石の手判をこの寺におさめたという事から、これにちなんで御手判寺と呼ばれてきました。この石の手判というものは、西国霊場の開創者である徳道上人がやはりあの世で閻魔大王から「観音信仰を広めよ!」と生き返らされた時に渡された宝印と同じようなものでしょう。この宝印というものは御朱印のど真ん中に打たれている印の事で、時代が変わり、今でこそゴム印ですが、閻魔大王が渡したものは石判だったのでしょう。しかし、この久昌寺には石の手判が残っていると聞きました。まさか、閻魔大王から頂いたというものではないのでしょうが.....観音堂から本堂にいく間には弁天池があり、この時期、睡蓮がさいていました。弁天池の上には蓮池があり古代蓮があったらしいのですが、そこまでは行かずに戻ってしまいました。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

|

|

|

26番 円融寺

円融寺そのものは特徴の無いお寺なのですが、その観音堂である「岩井堂」は是非見ておきたいと思い、道順を調べてみると大渕寺から山道を登り、尾根伝いに行けそうです。そこで27番の大渕寺を廻ったあと、山道を行く組と、車で行って、急な石段を登る組とにわかれて岩井堂を目指しました。 大渕寺から尾根に出るまでは大した距離もなく、楽勝ムードの尾根歩きになります。途中にある高さ16.5mの白衣観音は昭和10年に建立されたもので、その為に時代を反映して蓮華でなく剣を持っています。このような事から護国観音と言われています。よく見てみると剣は折れてしまっているようでした。そこからは鎖場も出てくるような尾根歩きになり、多少の汗をかきながら、ようやく「岩井堂」に辿り着きました。  息を切らせながら仰ぎ見ると、断崖に建つ本格的な舞台造りの観音堂で、これは苦労してここまで登って見に来た価値は十分にありました。しかし、この観音堂が終着点ではなくまだこの上に大日如来坐像があり、またその奧にもかつての修験者の修行場がありました。 息を切らせながら仰ぎ見ると、断崖に建つ本格的な舞台造りの観音堂で、これは苦労してここまで登って見に来た価値は十分にありました。しかし、この観音堂が終着点ではなくまだこの上に大日如来坐像があり、またその奧にもかつての修験者の修行場がありました。やはり石段を登ってきた組の方がかなり早く到着していたようでした。 これまで同じような建物で特徴がなく、なかなか記憶に残らなかった秩父の札所でしたが、この岩井堂だけは忘れそうもありません。観音堂は岩の上に建てるのが定石なのだと言います。代表的なのが京都の清水寺でしょう。やはりあれも観音様を安置する為に高い所に堂を造り、それを支える為にあのような舞台が出来たという事のようです。 この岩井堂は、まさに観音様を安置する為の舞台を持ったお堂そのものです。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

27番 大渕寺 実際の巡礼はこちらの27番札所を先に廻ってから岩井堂に行っています。岩井堂に向かう山道は大渕寺からも行けるようなので、ここから2組に分かれて岩井堂をめざしました。大渕寺も特徴の無いお寺だったので、こんな事いうと罰が当たりそうですが、殆ど記憶に残っていないのです。 2年掛けて100寺を廻った、100寺巡礼の寺未だに最初から順番まで覚えているくらいなのに、この秩父の札所は所々のお寺の名前は出てきますが、これを通しで言えっていわれてもまるでダメです。多分、一緒に行った皆さんも同じようなものではないでしょうか。 しかし、観光ではなく巡礼なのだと思えば飽きるくらい同じようなお寺が続いてもそれを巡っていくのが巡礼というものなのでしょう。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

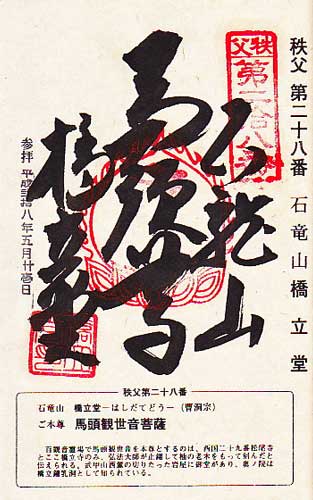

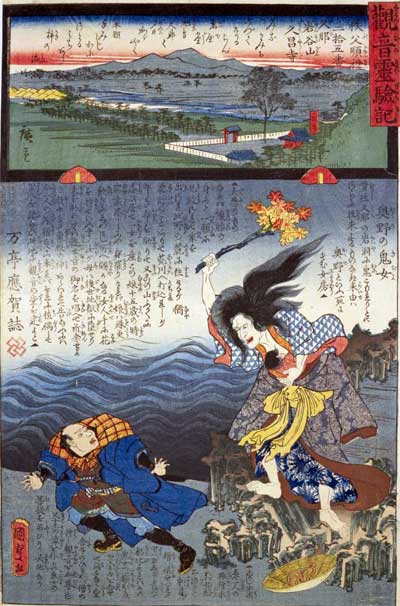

28番 橋立堂

積立堂は迫り出した70m程の石灰岩の岩壁の下に建っています。ここの本尊は、札所中唯一の馬頭観世音で鎌倉時代の作と伝えられています。馬頭観音を本尊としている観音霊場は珍しく、西国、坂東、秩父の100観音霊場でも西国の松尾寺とこの積立堂だけしかありません。 馬は昔から旅や運送、農耕に役立つ大切な動物として飼育されたので、ここ橋立堂は、“馬の観音様”として信仰されてきました。境内には馬の銅像が建てられ、また馬堂に祀られている馬の彫像は「左甚五郎」作とされる木札が打ち付けられています。また横にある橋立鍾乳洞は昔は胎内くぐりの霊場として巡礼者が潜ったものでしたが、現在では観光施設となっています。ものの試しに入ってみましたが、洞窟内の高さが腰をかがめなければならない、丁度腰に響く高さ。腰痛など持っていると本当の苦行になります。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

29番 長泉院 山門に古木のしだれ桜があります。毎年美しく咲いてましたが、前にある杉の木が大きくなったために日陰になり花も咲かなくなってきましたが、その後この杉が伐採されそれからは美しい花を咲かすようになったと言います。このような事から「よみがえりの一本桜」と呼ばれています。昔の観音堂は、寺の前方にある小山の頂上近くの岩山に懸崖造りで建っていたようですが、焼失してしまい、江戸中期にこちらに移されています。この寺が石札堂と呼ばれるのは、1234年圓教寺開山性空上人が、秩父巡礼の折納めたという古い石札に由来しているようです。秩父霊場では何回となくこの性空上人が登場しています。やはり、秩父の34霊場の創基にはかなり深い関わりを持っていたのでしょう。この西国霊場28番の圓教寺は何年か前に話題になったトムクルーズ主演の「ラストサムライ」のロケが大々的に行われた事でも知られるお寺です。

▲ ページトップ |

|

|

|