錦絵

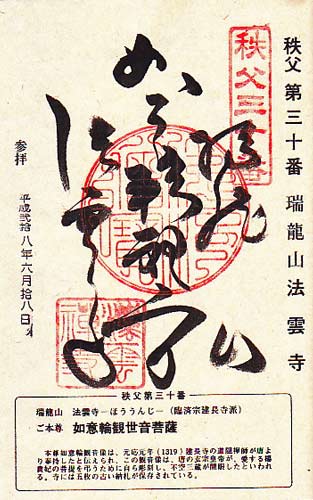

30 法雲寺

31 観音院

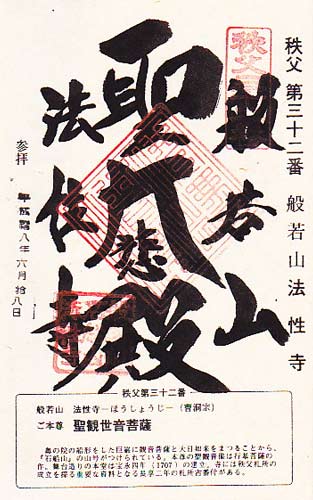

32 法性寺

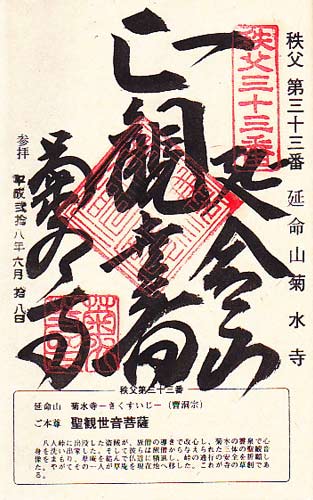

33 菊水寺

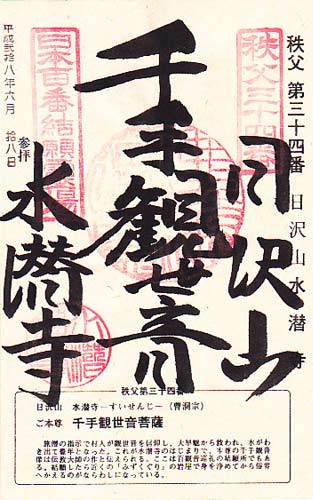

34 水潜寺

|

|

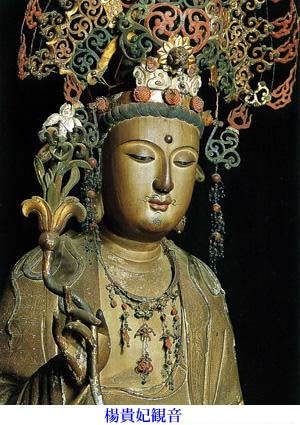

30番 法雲寺

3月から始まった秩父観音巡礼も今回で満願となります。

今日最初は30番法雲寺。境内の入り口には「三〇番札所」と刻まれた立派な石塔があり、この先の雰囲気ある坂を上り詰めて境内に入ると、本堂の前にある秩父札所一番といわれる庭園に迎えられます。斜面一面に植えられたサツキの見頃にはさぞかし見応えのある庭となる事でしょう。左手の石段を登りきると、そこに建つのは観音堂で、中に安置される本尊の如意輪観世音菩薩唐は唐朝の玄宗皇帝の作と言われています。玄宗皇帝がここで出て来るのも驚きですが、なんでも、鎌倉建長寺の道隠禅師が、唐朝の玄宗皇帝が寵愛した楊貴妃の冥福のために自ら彫刻し、不空三蔵が開眼したものをこの地に招来安置したものだと伝えられているようです。 今日最初は30番法雲寺。境内の入り口には「三〇番札所」と刻まれた立派な石塔があり、この先の雰囲気ある坂を上り詰めて境内に入ると、本堂の前にある秩父札所一番といわれる庭園に迎えられます。斜面一面に植えられたサツキの見頃にはさぞかし見応えのある庭となる事でしょう。左手の石段を登りきると、そこに建つのは観音堂で、中に安置される本尊の如意輪観世音菩薩唐は唐朝の玄宗皇帝の作と言われています。玄宗皇帝がここで出て来るのも驚きですが、なんでも、鎌倉建長寺の道隠禅師が、唐朝の玄宗皇帝が寵愛した楊貴妃の冥福のために自ら彫刻し、不空三蔵が開眼したものをこの地に招来安置したものだと伝えられているようです。 |

|

|

|

|

|

31番 観音院

30番からは札所間の距離も長くなり、中でも30番と31番の距離は最長の15キロにもなります。秩父鉄道の三峯口駅から北に向かい岩殿沢を遡ると観音院の駐車場に到着。ここの仁王門に安置される仁王像は石像で石造りの仁王像としては日本で最大の大きさを誇るといいます。観音院は秩父札所の中でもっとも険しい難所に建つ寺で、296段の長い石段を登りきると、最初に梵鐘にたどり着きます。正面にあるコンクリート製の観音堂は近年に建てられたもので、堂の左側岩壁からは一条の滝が落ちていて、その落差は約60m、滝下の池のそばには不動明王が立っています。本堂左の岩壁には沢山の磨崖仏があることでも知られ、その数は実に10万8千体といいます。寺が俳句と何かの縁があるのか、登ってくる石段の両脇には沢山の句碑が建てられていました。

▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

32番 法性寺

これまでは1番から西方向に進んできましたが、観音院を出た後は東に向かいます。観音院から10キロ程走ると32番札所の法性寺に到着。この寺の鐘楼は門の2階部分にあり札所では唯一の鐘楼門となっています。本堂の前立に、冠の上に笠をかぶり、櫂を持って船を漕いでいる珍しい観音像が安置されていますが、これは観世音が船に乗って出現されたという縁起にもとづく立像で、この寺のことをお船観音と呼ぶのはこれによるものです。また奥の院のある山の上の岩場の形が船に似ていることも所以の一つでもあるようで、この岩の上には等身大の青銅製の大日如来がまつられています。時間があればそこまで行ってみたい所ですが、今日は時間的に余裕があるとは言っても片道1時間以上となるとそう簡単に行けるわけではなさそうで、それにかなりヤバイらしいです。

秩父の霊場を廻っているとあちらこちらのお寺で「石」や「岩」に関わる話や寺名が多く感じるのは気のせい? ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

33番 菊水寺

法性寺から北方向へ7キロほどでラス前の33番菊水寺に到着。ここは平らなところに建っているので久々の坂道や石段の無いお寺です。寺伝によれば、菊水寺は八人峠と呼ばれるところに創建され、この峠には八人の盗賊が住み、通る人から金品を強奪していたが、行基菩薩の教えによって改心した。そして堂宇を建立し、行基作の観音像を峠に祀ったと伝えられます。観音堂の内部は広い土間で、本尊を間近く拝むようになっています。本尊は聖観音一木造りの県指定文化財、藤原時代の秀作です。 境内には数基の古碑がありますが、中でも芭蕉の句碑は有名で寛保年間(1741~1743)に翁の50回忌に建てられたもので、「寒菊やこぬかのかかる臼のはた」と刻まれていて、これは秩父で最も古い句碑といわれています。古いだけに風化が進み、彫られた文字もほぼ消えかかっていました。 ▲ ページトップ |

|

|

|

|

|

33番 水潜寺 (34霊場満願です)

いよいよ満願寺の34番水潜寺です。水潜寺は秩父観音霊場の満願寺だけでなく、西国・坂東・秩父の日本百観音霊場の結願寺でもあります。 寺名の興りは観音堂右手奧にある"長命水"の湧き出る「水潜(みずくぐり)りの岩屋」にちなむものです。観音詣りが終った巡礼者はこの中をくぐって身を浄め、俗世間にもどる習わしがありました。これから水潜り寺が水潜寺となりました。水潜寺は秩父三十四霊場、日本百観音霊場(西国・坂東・秩父)の結願寺として、巡礼者が打ち留めの札と笈摺を納める寺となっています。そうした事から、本尊は一木造り室町時代の作と伝えられる千手観世音菩薩で、西国をかたどる西方浄土の阿弥陀如来、坂東をかたどる東方瑠璃光世界の薬師如来が祀られ、日本百観音結願寺の特徴が出ています。 ▲ ページトップ |

|

|