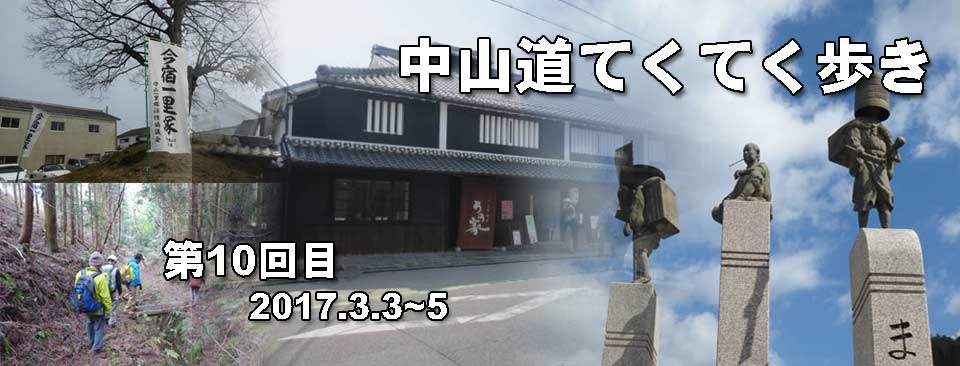

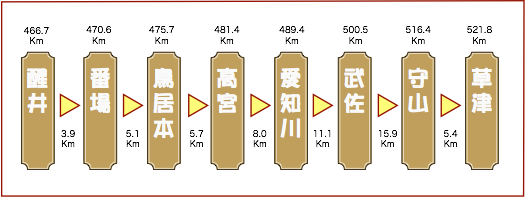

1日目 醒井〜番場〜鳥居本〜高宮〜豊郷駅 19.2Km

|

|

大垣駅に車を駐め、そこからJRで正月にゴールした醒ヶ井駅まで来ました。3月というのに寒いし、おまけに雨も降り出しそうです。雨の降り出さないうちに早くゴールしたいと、ホームの休憩所で朝飯を済ませさっそく出立です。

無人駅 降り立ち雪の 伊吹山 一秀 正月に来た時には全く雪の無かった伊吹山も今は真っ白です。1月の柏原宿で「今年は雪が無い!」と嘆いていたあの地元の年寄りも今は白い伊吹山を見て安心している事でしょう。名神高速が北陸自動車道と分岐するジャンクションの下をを過ぎると番場宿に入っていきます。番場といえばやはり思い浮かぶのは「番場の忠太郎」です。どういった話なのかは知りませんが、名前だけは聞き覚えがあります。 忠太郎の 嘆きが聞こゆ 番場宿 一秀 ここ番場宿の蓮華寺には番場の忠太郎に由来する忠太郎地蔵が祀られています。しかし、この忠太郎は長谷川伸の「瞼の母」の中に登場する架空の人物であって実在はしていません。これ以外にも蓮華寺には、後醍醐天皇側に寝返った足利尊氏に敗れ京を追われた六波羅探題北条仲時らがここで朝廷軍に包囲され、本堂前の庭で432人が自刃したという血なまぐさい歴史も残っています。 しかし、この蓮華寺、境内に入るだけでも拝観料が必要だったのはビックリ。 中山道西番場碑を過ぎると街道は名神高速に沿って緩い下りになります。小摺針峠は名神高速道路のトンネルの真上を通っていて、ここが米原市と彦根市の市境にもなっています。いよいよ彦根市に入りました。 旧摺針村から右折し、残雪の中で記念写真を撮り、摺針峠への登りです。しかし、少し登ればもうそこが峠。峠からは初めて琵琶湖を見る事が出来ました。この頃から青空が見え始め、雨の心配は無くなりました。 摺針の 峠に我が身 なほ磨かむ 一秀 峠から下りきれば63番目の宿場「鳥居本宿」。鳥居本は和紙に柿渋を塗って防水した雨合羽の製造販売が有名だったようで、これから東に進み雨の多い、美濃、木曾を抜ける旅人が競って買い求め商売は繁盛したと言います。そのほかにも今でも赤玉で知られる胃腸薬の「神教丸」、もう一つ、かつてこの地はスイカの産地だったと言い、これら3つの赤い物を合わせて「鳥居本の3あか」と呼ばれるほど有名だったと言われていますが、今でも残っているのは「神教丸」だけになってしまいました。街道際に虚無僧、旅人、近江商人の3つの像が高いところに立つ彦根市のモニュメントがありました。  小町地蔵 彦根インターの手前にある旧小野村には「小町地蔵」が祀られています。 そこでの説明に寄れば出羽郡司、小野美実は奧州に下る際、この地に泊まり、ここで生後間もない女児を養女に貰い受け、出羽の国に連れて行き、この子が後の小野小町になったと伝えられています。 事前のコース調べの時、食事処を探すのに苦労しましたが、実際に来てみると、近くにそんな店ありそうもありません。どうやら名神高速の彦根インター近くまで行かないと無理なようです。 彦根インターに入る取り付け道路沿いにあったレストランを予定していましたが、行ってみたら何と、今まさに解体中。アチャーーー!。無いものは仕方ないので、中山道を離れ、もう少し彦根市内に進んだ所でCOCOSを見つけ、ようやく腹ごしらえが出来ました。 今日のゴールである近江鉄道の豊郷駅までの約半分ほど進みました。少し進めばじきに高宮宿です。高宮宿は宿内にある多賀大社の門前町として栄え、ここの名産は麻の茎の繊維を使って織った「高宮布」でした。当時の宿場内はこれを商う問屋や小売店が軒を連らねていたといいます。伊藤忠商事や丸紅を興した伊藤忠兵衛は高宮布の行商から身を立てた人物として知られ、生家が豊郷駅の近くに残っていました。 豊郷駅 夜もいつも通りの賑やかさでしたが、明日はさほど歩かなくて済みます。 |

| 醒ヶ井駅 | 一類狐魂等衆碑 | |

|

|

|

| 番場宿 | 蓮華寺 | |

|

|

|

| 針摺峠への入り口 | 針摺峠 | |

|

|

|

| 鳥居本宿に下る | 赤玉 | |

|

|

|

| 彦根市のモニュメント | 鳥居本宿交流館 | |

|

|

|

| 伊吹山 | 近江八幡のホテル |

2日目 高宮〜愛知川〜武佐 13.7Km

|

|

さて、2日目。今日も天気は良さそうです。でも寒そう。近江八幡の駅から近江鉄道で昨日のゴールとなった「豊郷駅」まで行き、通算27日目のスタート。

駅からすぐの所に立派な「伊藤忠兵衛翁碑」。先にも書きましたが、伊藤忠兵衛は高宮布の行商から身を起こした郷土の偉人です。 今日の武佐駅までの道中もあまり見るような所は無さそうで、単調な街道歩きが続きそうです。その為油断があるのか、コースのチェックが疎かになり、小さなミスコースを時々おこしてしまいました。 高宮宿の次は愛知川宿。これで「えちがわ」と読みます。ここから先、地図を見てまず目立つのが神社とお寺の数です。滋賀県は日本一寺の多い県なのだそうですが、この辺りは神社も多そうです。それも延喜式に記載された式内社が何社か見受けられますから古い社なのでしょう。時々茅葺きの家もありました。茅ではなく、この辺りには豊富にある葦を葺いた屋根で、それもまだ葺き替えたばかりらしく、綺麗です。屋根の何カ所かにアワビの殻が取り付けられていました。いったい何の為かと思い、地元の人に聞いたところ、鳥除けなのだそうです。確かに、これを抜いていけば巣作りするには最高の材料なのでしょう。それ以外にも、屋根のメンテナンス用に棟からぶら下げる鎖の先端を分かり易くする為に取り付けたという説もあるようです。恐ろしく手の凝った屋根で、吹き替えには凄い金額が必要とか。 この先に家の前に梵鐘を置いてあるお宅がありました。屋敷も立派なもので由緒ある家のようでしたが、これも通りすがりの地元の人が教えてくれました。 このお宅は「西澤梵鐘鋳造所」で西澤家では9代300年に渡り、代々梵鐘鋳造を家業としてきた家で、野洲の粘度や琵琶湖の砂が鋳型作りに適したいたようです。 五個荘へ入っていきます。五個荘は近江商人発祥の地で天秤棒一本から豪商にまで立身出世した立志伝が沢山残されているといいます。 このあたりでまたまたミスコース。やはり単調なだけにコースのチェックが甘くなります。しかし、コースを外れたのが幸いし、以前来たものの、入る事の出来なかった繖(きぬがさ)山の麓にある3つの寺の一つである「教林坊」のすぐ近くに来ました。今日は時間もあるので、寄っていく事にしました。 浅春や 苔むす庭の 教林坊 一秀 教林坊は秋の紅葉で知られていますが、庭の苔を見るだけでも気持ちが落ち付きます。しかし、拝観料もそこそこ取られました。自分としてはこれで繖三山(石馬寺、教林坊、桑実寺)の御朱印が揃いました。 草庵の 縁に春の日 婆一人 一秀 このまま武佐駅まで一気にゴール(1:20pm)して、今日の昼は朝から決めてあった近江牛のステーキです。店の名前も洒落ていて「ティファニー」。でも値段ほどの肉でもなかったかな? 時間は十分あるので、レンタカーを借り、さっき寄ってきた繖山の教林坊ちかくにある石馬寺に行ってみました。でも3回目ともなると、最初に仏像を見た時ほどの感激も無くなるようす。歩いて来た身には乱れ積みの石段がけっこう堪えます。  遠くに近江富士(三上山) 山寺に 見ゆ近江富士 春霞 一秀 |

| 近江鉄道 | 伊藤忠兵衛碑 | |

|

|

|

| 愛知川宿 | 五個荘 | |

|

|

|

| 教林坊 | 愛知川宿 | |

|

|

|

| 奥石神社 | 近江牛の昼飯 | |

|

|

|

| 石馬寺 | 観音正寺 |

3日目 武佐〜守山〜草津 21.4Km

|

|

最終日、日本橋より28日目になります。今日は少し長く、ゴールしたら帰らなくてはならないので、朝の出立も早めにしました。近江八幡駅のコインロッカーに荷物を入れて身軽になり、武佐駅まで行って、7:30am 28日目をスタートです。

いやに駅も電車も空いていると思ったら、今日は日曜日なのですね。どうりで静かなはずです。 武佐宿と次の守山宿の宿場間は長く約16キロ(4里)あり、この為に江戸時代はあいだにある鏡宿が間の宿として賑わっていました。 スタートして暫くすると日野川を渡ります。ここは昔は渡し舟で渡っていたところですから忠実に中山道をトレースしようと、東の渡し場まで行き、そこから戻って車の通る横関橋を渡り、再び上流の西の渡し場跡を経由してみましたが、何も残ってはいませんでした。日野川は昔は横関川といい、室町時代にはこの辺りに関所があり、これが地名の由来となっているようです。日野川の土手には獣除けのフェンスが厳重に張られていましたから、この辺りもイノシシの被害が出ているのでしょう。中山道を歩いていてこの獣の罠や檻、それに掘り返した畑など、随分と見てきました。今や鳥獣害は田舎の話だけでなく、何処でも起こりうる被害になっているようです。ここを過ぎると間の宿であった「鏡宿」に入っていきます。江戸時代伝馬制が敷かれる以前、中山道がまだ東山道と呼ばれていた時代にはこの鏡宿も宿駅となっていました。流石に江戸以前の宿駅ともなるとそこに残っている、歴史は鎌倉時代から平安時代にまで遡り、義経が元服したのもこの鏡宿と言われています。今となっては何が残っていると言うわけでも無く、全ての史跡は最後に「跡」の文字が付く看板だけのものとなっています。また、鏡宿は壇ノ浦の合戦に敗れ、囚われの身となった平宗盛、盛清親子が斬首された地とされており、ここは平家終焉の地となっています。首は京に送られましたが、胴はここに親子一緒に葬られたと伝えられています。この親子の首を洗った池は、哀れに思った蛙が泣かなくなり「蛙不鳴池」と呼ばれています。 中世東山道時代には宿駅となっていた旧大篠原村を抜け、家棟川を越えて1キロ程進むと左の小高い山の上にあるのは甲山古墳。直径約30mの円墳で横穴式石室の中に家形石棺が安置されています。この暗い横穴に入った途端に自動の説明放送が流れてビックリ!!墓の中でいきなり声が聞こえたらそれは驚きます。 守山宿に入る野洲川の手前に中山道と朝鮮人街道の追分がありました。朝鮮通信使が通った朝鮮人街道はここから近江八幡へ抜け、鳥居本宿で再び中山道に合流しています。野洲川を越えて守山宿に入ると立派な酒蔵がありました。名を見てみると「うのの家」。聞いてみたら、どうやらここは○○で首相を辞めた宇野元総理の実家のようです。この先で街道は左に大きく折れ、その先で久々に見る一里塚は日本橋より128里目の「今宿の一里塚」。この塚は滋賀県内に現存する唯一のものとなっています。

守山の文化交流館 3日間で53.2Kmを歩き、三条大橋まで残り27キロです。 草津駅から一旦近江八幡まで戻り、コインロッカーの荷物を取り出し、車のある大垣に向かいます。しかし、近江八幡から大垣への直通は無く、米原での乗り換えが必要のようです。大垣からは順調に進み、無事に清水に帰還できました。その後はいつもの通りに榊屋さんで反省会は盛大にやってきました。 見所も 無くすたすたと 今日の旅 目指すは草津 東風ぞ嬉しき 一秀 |

| 武佐伯 | 日野川土手 | |

|

|

|

| 義経元服の池 | 甲山古墳 | |

|

|

|

| 朝鮮人街道追分 | 東に見える近江富士 | |

|

|

|

| 宇野元首相の実家 | 昼はトンカツ | |

|

|

|

| 今里一里塚 | 草津駅 |

10回目の「中山道てくてく旅」が終わり、これで残すところ草津から三条大橋までの約27キロだけとなりました。東海道の時は500キロを22日で歩き通せたのに、今回は泊まりの2泊3日で来ているにも関わらず540キロを30日となります。やはり自分の体力も東海道の時に比べればかなり落ちてもいるようです。それに加えて同行4人の平均年齢もかなり上がっています。しかし、そのお陰で8年前には考えられなかったような街道歩きが楽しめました。計画の段階では一人旅と思っていた中山道歩きでしたが、やはり旅は道連れが一番のようです。

さて、次はラストウォークだ!!

さて、次はラストウォークだ!!