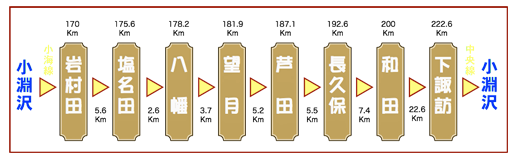

1日目 岩村田〜塩名田〜八幡〜望月〜芦田〜長久保

|

|

小淵沢始発 6:14 の電車に遅れると全ての計画が狂ってしまうので、朝3:00に清水を出発。予想では2時間で着いてしまう計算がピッタシあたり、1時間58分。なんとも早く着いてしまい、小淵沢駅で1時間以上も待つことになってしまいました。

今週は寒い日が続いているようで、佐久の最低気温は4度との予報が出ていたくらいですから、流石に小淵沢も寒いです。おまけに風もありこの先が思いやられます。

8:07 この間来てからまだ1月も経っていない岩村田駅に到着。 まず取りあえずは今日のゴールである長久保宿を目指し出発です。今日の宿、長久保までは自分たちの場合、10日を要していますが、昔の人はどうだったのでしょうか。 新撰組(試衛館一行の上洛の際)は6日目で長久保宿、和宮降嫁の時は方向が逆となりますが、和田宿から江戸までを9日間で歩いています。3万人規模の行列のスピードでさえ、自分たちのペースより早いのには驚きです。 東を見ると田植えを終えたばかりの田圃に写る浅間山がそびえています。 浅間背に 見渡す佐久の植田かな 今回も一秀翁に川柳、俳句、和歌などを添えて頂きました。 岩村田の次の宿場は23番目の塩名田宿。 塩名田宿は千曲川を控え、川止めに備えた宿場でしたが、川止め以外はひなびた宿であったようです。本殿が国の重文指定を受けた駒形神社の祭神「騎乗の男女二神像」を見ようと境内に上がってみましたが、見ることは出来ませんでした。この境内で立派な金属探知機を持つ若い外人さんに会い、何をしているのかと聞いてみたら、宝探しのようで、見つけた古銭を見せてくれました。ずっと昔、賽銭箱からこぼれ出たものなのでしょう。明治時代、千曲川には9艘の船を繋いだ舟橋が架けられていました。これらの船を繋ぎ止めた舟つなぎ石が今も川の中に残っています。  麦秋や 麦秋や嫋(たお)やかなりし 千曲川 次の宿場の八幡宿までは僅か32町(3.9Km)、この宿間は中山道の中ではもっとも短く、千曲川を渡り少し行けばじきに八幡宿に入ります。八幡の地名は宿内にある八幡神社に由来するもので、本殿の横にある高良社(国文化財)に祀られるのは武内宿禰。この人は景行天皇から仁徳天皇までの5代の天皇に仕えたと言われる人物で、いろいろと興味ある噂?もあり、古代史の中ではかなり興味深い話となっています。 八幡宿から次の望月宿までは32町(3.9Km) 。国道から離れ、静かな街道を上って瓜生坂を越えると望月宿に下って行きます。三方を川に囲まれたこの地には奈良、平安の時代御料牧場がおかれ、毎年旧暦8月15日の満月の日(望月)に朝廷に馬が献上された為、これが地名の由来になっています。また、望月姓の発祥の地ともいわれています。時間を見ればそろそろ12時になろうとしています。昼食は望月宿の蕎麦屋を予定していましたが、来てみたらどうやら予約客だけに限っているようです。途中の洋品店で聞いた、何を食べても美味しいという店(La Festa)に行ってみました。確かに美味しかったです。これから行く人にはお勧めの店です。 望月宿から次の芦田宿までは1里8町(5.1Km) 。腹の膨れた体で坂道をフーフーしながら登り少し進むと間の宿「茂田井宿」です。茂田井には江戸元禄時代からつづく老舗の酒蔵や土蔵造りの町並みが残り、一瞬時代を錯覚してしまうような、江戸時代の情緒を今に伝えている魅力ある町並みとなっています。都市部に近い所なら、たちまち土産屋だらけになってしまうのかもしれませんが、ここにはそんな店は一軒もありません。街道の左右に並ぶ白い土蔵が見事です。 そんな魅力溢れる茂田井を過ぎればじきに江戸より26宿目、宿場入り口に大きな燈籠が置かれた芦田宿に入ります。  「ふるさと交流館 芦田宿」と書かれた大きな資料館があったので入ってみました。トイレもあり、入館無料というのが有り難いところです。ここで団体さんとかち合い、この皆さんとはこの先の笠取峠まで一緒になりました。地元の歴史同好会のような人達だったようです。宿は当初、芦田宿にある金丸土屋旅館に泊まってみたかったのですが、残念ながら空きが無く断念した次第です。 夏なるに 今日の寒さは何たるや 芦田の宿に上着求めり 本陣跡などを見学して、笠取峠越えになりました。傾斜はさほどでもないのですが、それでも緩傾斜がずっとつづくと流石に体に堪えて来ます。笠取峠は赤松並木で知られており、これは江戸時代に小諸藩が幕府から下付された苗木数百本を街道1.6Km に植えたもので、広重の版画「芦田宿」にも描かれている中山道の名所になっていました。 笠取峠を越えて長久保宿に入ります。街道途中にある「松尾神社」でこれからの旅の安全祈願をし、今日の宿「濵田屋旅館」に到着です。 今日の歩行距離 24Km |

| 八ヶ岳(小海線車窓より) | 塩名田宿 | |

|

|

|

| 船繋ぎ石(塩名田宿) | 八幡宮(八幡宿) | |

|

|

|

| 祝言道祖神 | 瓜生坂(望月宿) | |

|

|

|

| 望月宿本陣跡 | 小田井宿(間の宿) | |

|

|

|

| 芦田宿(土屋旅館) | 笠取峠 | |

|

|

|

| 長久保宿に入る | 高札場 | |

|

|

|

| 長久保宿 | 濵田屋旅館 |

2日目 長久保〜和田

|

|

2日目です。今日も天気は良いけど、ニュースを見ると長野県は異常な低温になっていて、菅平では氷点下になっているとの事でした。

しかし、この辺りは昨日に較べれば暖かいようです。昨夜もしっかりと呑んでしまいましたが、今日の行程は約15キロと短距離ですからまぁ、大丈夫でしょう。 長久保宿は宿場の真ん中あたりで90度折れ曲がっていて、この角の部分が善光寺へつづく街道と中山道との分岐点にもなっています。 今日のゴール地点である和田峠の登り口「男女倉口」を目指してスタートです。 廃屋も また街道の景となり 往時を偲び宿から宿へ しばらくは田植えの済んだばかりの田圃を見ながら進みます。景色はノンビリしていますが、道路は国道142号線、諏訪に抜ける道はここしか無いので車の往来もかなりあり静かな街道歩きと言うわけにも行きません。 それでも、茅野から来ている大門街道と呼ばれる152号線との分岐を過ぎて脇道に入ると途端に静かになり、通る車にもめったに会わなくなりました。 宿をスタートして約2時間も経とうとしている10:15、ようやく和田宿の入り口に到着しました。天気は良く、熱からず寒からず、街道歩きには最高の陽気です。 和田宿は西に難所和田峠を控え、大いに賑わった宿場でしたが、文久元年(1861)3月10日の大火で宿場のおよそ三分の二にあたる百数十軒が焼失しました。ところが、折から予定されていた和宮降嫁の通行をこの年の11月に控えていた為に本陣をはじめ宿並みが急遽復興されました。 信濃路は 日がな一日浅間山 和田小学校前にあった休憩所(バス停?)で十分休憩し、和田宿に入っていきました。途中、歴史資料館として公開されている「かわち屋」や黒曜石の展示館なども見学し、今日はノンビリムード。このあたりは黒曜石の産地で、全国の遺跡で見つかる石器に使われていた黒曜石はこの辺りで産出したものが殆どといいます。これらは沿岸部から入ってきた塩との交換に使われていたといいます。 軽井沢以降よく見られる出梁造りの旅籠が並ぶ街道筋は当時の宿場そのままの景色を残しているのでしょう。出来る事ならここにあった旅籠「本亭旅館」に泊まってみたかったのですが、すでに3年ほど前廃業したそうで、今では建物も朽ちていくのを待つばかりになってしまっています。何とか保存していってもらいたいものです。本陣を見学し、係のおねーさんに詳しくガイドして貰い、本陣経営の苦労など聞きました。本陣経営は名誉職なのだそうで、大名でさえ、僅かに2,3両置いて行くだけだったといいますから、これでは財産を失うばかりだったと想像できます。下手をすれば祝儀を出さなくてはならなくなり一銭にもならない事もよくあった事のようでした。 時間も丁度昼食時なので、宿で教えて貰った本陣前の蕎麦屋「徳田」で蕎麦をいただきました。これは宿で勧めるだけあり、結構美味しい蕎麦でした。今日の残りの距離もそうそう長いわけでは無いので、またまたビールを呑んでしまいました。(確か、昨日の昼も呑んだ.....) ここから今日のゴールとなる「男女倉口」までは数キロ。時間は十分あり、急ぐ必要は全くありません。しかし、時間を無駄にする事も無いので、とりあえずはゴールしてしまい、帰りのバスは一旦和田宿で降り、ここにある「ふれあいの湯」に入っていく事にし、急遽急いで進めることになりました。そいいえば、この日帰り湯の割引券を宿で貰って来てあったのです。唐沢地区までは緩い登りの国道歩きが続き、いささかウンザリしてきます。  ゴールまで2キロ程になった頃、右に降りれば中山道、左に上がれば中山道古道の分岐点になります。古道の方には中山道の付け替えにより放置され、これまで左右の両塚が生き残ってきた「唐沢の一里塚」があります。見ていくのならこちらだろうと、左の古道を選択。この一里塚は良かったです。江戸時代の旅人が見たであろう景色そのものをこうして見る事が出来る所は他にはそんなにはないのでしょう。

十分一里塚を堪能して、国道に戻って最期の登り坂を進めば、今日のゴールです。すでにバス停には先客がいましたが、この男女二人連れの関係がどうしても最期まで(次の日も一緒になりました)解らず仕舞。夫婦だったのか、親子だったのか、それともそれ以外の関係だったのか。

ここからバスで和田宿まで戻り、「ふれあいの湯」に入ってノンビリ。そのあと再びバスにのり宿に帰ってきました。

ゴールまで2キロ程になった頃、右に降りれば中山道、左に上がれば中山道古道の分岐点になります。古道の方には中山道の付け替えにより放置され、これまで左右の両塚が生き残ってきた「唐沢の一里塚」があります。見ていくのならこちらだろうと、左の古道を選択。この一里塚は良かったです。江戸時代の旅人が見たであろう景色そのものをこうして見る事が出来る所は他にはそんなにはないのでしょう。

十分一里塚を堪能して、国道に戻って最期の登り坂を進めば、今日のゴールです。すでにバス停には先客がいましたが、この男女二人連れの関係がどうしても最期まで(次の日も一緒になりました)解らず仕舞。夫婦だったのか、親子だったのか、それともそれ以外の関係だったのか。

ここからバスで和田宿まで戻り、「ふれあいの湯」に入ってノンビリ。そのあと再びバスにのり宿に帰ってきました。 春蝉の 鳴き止まずして 露天風呂 この夜も反省会?は大いに盛り上がったのは言うまでもありません。 今日の歩行距離 約15キロ。 |

| 旧旅籠「辰野屋」 | 四泊落合 | |

|

|

|

| 茅葺きのバス停 | ミミズの碑 | |

|

|

|

| 和田小学校 | 和田宿 | |

|

|

|

| 問屋・大黒屋 | 出梁造り | |

|

|

|

| 蕎麦処「徳田」 | 和田宿本陣 | |

|

|

|

| 旧本亭旅館 | 上和田 | |

|

|

|

| 唐沢の一里塚跡 | ゴールの「男女倉口」 |

3日目 和田〜下諏訪

|

|

春蝉の 耳底に鳴きて旅枕 いよいよ3日目、今日は和田峠を越えて下諏訪まで行かなくてはなりません。朝7:30過ぎのバスで和田峠の登り口まで行き、スタートする前にバスの乗客(昨夜の濵田屋旅館の泊まり客全員)で記念撮影を済ませ、8:13 イザ出発! 難所の和田峠とは言っても、東側の斜面は緩やかで、あまり急登はなさそうですがその代わりにその距離はかなり長くなり峠までは約4.5キロ。でも驚くような長丁場ではなさそうです。1.5キロ程で接待茶屋に到着。悔しいことに、ここで10年来使ってきた愛用のサングラスを落としたようです。 ああーー、高かったのに! 丁度、この時期、和田峠までの登り道の傍らに咲くクリンソウが見頃を迎えていて、新緑の緑と相まって綺麗です。 和田峠 をちこちに咲く九輪草 せせらぎ森に何を語らむ 9:37 東餅屋立場跡に到着。ここにある東餅屋ドライブインで現代版の力餅を賞味できると聞いていたので楽しみにしていましたが、残念ながらすでに廃業して店も廃墟となっていました。 他のグループの皆さんはかなりゆっくりと登っているようで、離れてしまいましたが、中山道を歩いていればまた何処かで会うこともあるのかもしれません。 歩いている間、ずっと聞こえているのはハルゼミの鳴き声。声はすれど姿はなかなか拝むことが出来ませんでしたが、少し弱って石に抱きついているハルゼミを発見!同行のSさん、初めて見たハルゼミに感激していました。 老鶯に 背(せな)を押されし和田峠 途中何回かの休憩を取りながら、11:07 標高1531mの和田峠に到着。何とかギリギリ3時間を切る事ができたようです。しかし和田峠からの景色は周りが霞んでいて何も見えませんでした。 春蝉の 声谺して和田峠 緩やかとはいってもやはり坂道です。それに西坂はかなり急登となっていますから、昔の参勤行列の籠はどうやって担いで登ったのかと不思議に思います。 和宮の行列など、一切の生活道具(参勤行列でさえ、風呂桶は持参したといいます)を運びながらの行列だったのでしょうから、どのようにして進んでいったのかと、考えれば考えるほど驚きます。 まして、和宮降嫁の際の行列は宿場の助っ人(助郷)まで入れれば3万人と言われています。下諏訪におりて資料館で聞いたところ、やはりこの3万人という人数は事実だったようで、先頭が軽井沢宿に着いた時、最後尾にいた岩倉具視はまだ下諏訪に居たという記録が残っているようです。軽井沢・下諏訪間は約75キロありますから、一列縦隊としたら人と人の距離は約2.5m になり、実に中山道532キロのうちの七分の一の街道はこの行列で埋まっていたと言うことになります。 これだけのツアーの総責任者の能力はもの凄いものだったという事なのでしょう。 ここで宿で作って貰った弁当を食べ、下諏訪に向け下山です。 下りはじめは賽の河原と言われるだけにガレ場があり、途中には崩落した所もありますが、すでに復旧されていました。西餅屋を過ぎたあたりで国道に出て、あとはこの国道を歩く事になります。車の往来も激しい歩道の無い道を歩くのは恐いものです。 11:45 水戸天狗党の戦死者を埋葬した「浪人塚」に到着し、芝の上でしばしの休憩。 あとは黙々とただただ下へ下へと歩き、13:08 木落し坂に到着。上から見るとテレビなどで見る坂とは比べものにならないほど急坂に見えます。まして、この急坂を丸太に跨がって下るのはどれほどの恐怖なのだろうか? 木落し坂から国道に降りて少し進んだ所から待望の諏訪湖が見えました。日本橋をスタートした時から当面の目標は和田峠を越えて、諏訪湖に出ることでしたから、ヤッターー! という思いです。 時間が合ったので、資料館で教えてもらった「旦過の湯」に入っていくことにしました。ここは熱い湯で知られる温泉で、温い湯と熱い湯があり、とりあえずは恐る恐るぬるめの湯へ。熱チーーーー!!、温い方の湯温は45度くらいか?、何とか入ることは出来ました。さて、次は熱い方の湯です。こちらは50度近くあるようですが、体も熱い湯に慣れたから何とかなると思い、足をそっと入れてみるとアチーーーー-!! これはとても入れません。卵抱いて入れば温泉タマゴが出来そうです。 |

| 濵田屋旅館 | 和田峠への登り口 | |

|

|

|

| 観音坂 | クリンソウ | |

|

|

|

| 広原の一里塚 | ビーナスラインを横断 | |

|

|

|

| ハルゼミ | 和田峠 | |

|

|

|

| 賽の河原七曲り | 木落し坂 | |

|

|

|

| 始めて見えた諏訪湖 | 下諏訪大社・春宮 | |

|

|

|

| 綿の湯 源泉 | 下諏訪駅ゴール! |

1'St Stage 終了

下諏訪宿までのファーストステージが終了し、一旦夏休みにする事になりました。熱い中歩いて熱中症にでもなったらいい笑いものにされてしまいます。ここは少し涼しくなるのを待って、2'nd Stage の木曽路に入ることになりました。

ここまでで日本橋から約225キロ。よくも歩いて来たものです。

下諏訪に湯の香纏(まと)いて旅を果つ

下諏訪宿までのファーストステージが終了し、一旦夏休みにする事になりました。熱い中歩いて熱中症にでもなったらいい笑いものにされてしまいます。ここは少し涼しくなるのを待って、2'nd Stage の木曽路に入ることになりました。

ここまでで日本橋から約225キロ。よくも歩いて来たものです。

下諏訪に湯の香纏(まと)いて旅を果つ