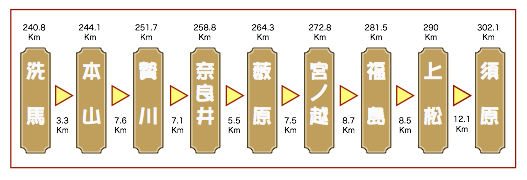

1日目 洗馬〜本山〜贄川〜奈良井 18Km

|

|

秋めくや 洗馬に道中 再開す 一秀 車は薮原の宿に駐め、電車でスタート地点の洗馬駅まで来ました。前回ここにゴールしたのは2ヶ月以上も前なのだと思うと、時の流れの速さを改めて感じます。 今日はここから奈良井宿までの約18Kmの予定でいますが、台風も近くにいるのでどこまで天気が持ちこたえてくれるか..... 7:50am 今にも雨の落ちてきそうな洗馬宿を出発です。 スタートしてすぐ、「貫目改所跡」と書かれた看板がありました。藤村の「夜明け前」にこの場所が賄賂の話絡みで出て来ると聞いたので、一応、この部分だけは読んでおきました。詳しく話すと長いので、説明は割愛します。 この先には「言成地蔵」があり、地元のおばちゃんにお参りしていけ、と言われたので、こちらもお参りしておきました。洗馬宿を過ぎると本山宿に入っていきます。本山宿の特徴は家が道路に平行でなく、斜めに建てられている「斜交屋敷」となっている事です。このために、家の前に三角形のスペースが出来ていて、今ではこの部分が駐車スペースとして使われていましたが、もともとは何の為にこのような形になったのでしょう。 斜交屋敷のあるあたりだけが旧街道の面影を残してはいますが、そこを外れると誰も居ない静かな町です。 道中は いよいよ木曽路 花野かな 一秀 日出塩の町を過ぎるといよいよ木曽路に入ります。初期の中山道は下諏訪から岡谷経由で三州街道の小野宿に抜け、そこからそのまま西に贄川に抜けていました。そうした事から、その道が奈良井川にぶつかった桜沢を越えた所からが正式な木曽路となるらしく、ここに「是より南木曽路」の碑が建てられています。街道はここから山の斜面を登り、木曽川に並んでいる国道を上から見下ろしながら南に向かっています。昔はこの下の国道は無かった訳ですから、中山道の木曽川側は断崖絶壁の恐い所だったのでしょう。今でも落石防止のネットがずっと張られていました。下り掛けた所に大きな穴がポッカリ。どうやら使われなくなった中央線の古いトンネルのようです。下りきって国道に出ると暫くは国道歩きになります。このあたりは川に山が迫っていて、そこをやっとの事で中山道が通っていた為に、新しく道路を作る場合には旧街道を拡幅するしか無かったようです。その為にこうした地形の場所にあった旧街道は消えてしまっています。そう言えば、下諏訪に抜けるまでは幾つも見てきた一里塚も今回洗馬から須原までの3日間、一つも見ることは出来ず、そこにあったのは石の一里塚碑だけでした。  国道に出て少し行くと川の少し上流側に「旧片平橋」が見えました。この橋は国の土木遺産になっている貴重な橋との事でした。 国道に出て少し行くと川の少し上流側に「旧片平橋」が見えました。この橋は国の土木遺産になっている貴重な橋との事でした。若神子の一里塚跡を過ぎた頃からいよいよ天気がヤバくなってきました。雨は降り出しそうだし、腹は減るし。贄川駅の前に食事処を見つけ、ここでようやく昼飯にありつけました。ビールを呑んでノンビリムードでいたら、さっきまではポツポツ程度だった雨がもの凄い降りに!あーーーー、こりゃ大変だ! 木曽の秋 芭蕉の句碑の をちこちに 一秀 ここからは雨具を着け、イザ出発! 駅の南の跨線橋を渡った所に贄川関所がありましたが、この雨では上がり込んで見ていく気にもなれず、それに本来の場所とは違う所に建てられた復元家屋というので、これは外から見るだけで良しとしました。 暫く行ったところで中央線を越えて西側に出ます。ここにあるのが「贄川のトチ」。ただのトチの木ではなく、樹齢1000年といわれる巨木です。下には沢山のトチの実が落ちていました。チョット見には栗の実に似ていますが、茶の部分と薄茶の部分の比率が逆。それにトチの実は灰汁が強くてこのままでは食べられません。2週間ほどかけ、灰汁抜きの処理をしてようやく食べることが出来るようになるらしいです。この実を食べられるようにしたその智恵には感心します。もっとも、これだけ沢山の実があれば、食べるものの少なかった当時、何とか食べられないか、と考えたのは当然だったのでしょう。  雨の中を黙々と歩き、鬱蒼とした諏訪神社の裏を抜けると漆器の町「平沢」に入っていきます。以前は賑わった平沢ですが、最近は漆器というものの需要も落ち、景気はあまり良くも無さそうでした。ここで夫婦箸を購入。土産はこれでOK。 雨の中を黙々と歩き、鬱蒼とした諏訪神社の裏を抜けると漆器の町「平沢」に入っていきます。以前は賑わった平沢ですが、最近は漆器というものの需要も落ち、景気はあまり良くも無さそうでした。ここで夫婦箸を購入。土産はこれでOK。平沢を抜ければいよいよ今日のゴールの奈良井です。 2:45 PM 奈良井駅にゴール。まだ時間も早かったので、雨の奈良井宿を散策してみました。流石にこの雨では観光客も疎らです。でも、雨に煙る奈良井宿も乙なもので、なかなかいい雰囲気です。 秋雨に けむりし奈良井 旅を果つ 一秀 1時間半ほどノンビリして、奈良井から薮原に行き、宿にチェックイン! |

| 洗馬駅 | 言成地蔵 | |

|

|

|

| 本山宿の斜交屋敷 | 「是より南木曽路」の碑 | |

|

|

|

| 中央線の廃トンネル | 旧片平橋 | |

|

|

|

| トチの実 | 平沢から奈良井へ | |

|

|

|

| 奈良井駅 | 雨の奈良井宿 | |

|

|

|

| 奈良井宿 | 奈良井大橋 | |

|

|

|

| 奈良井宿 | サルナシの実 |

2日目 奈良井〜薮原〜宮ノ越〜福島 22Km

|

|

さて、2日目。今日は奈良井から木曽福島までの約22Km。朝いちから鳥居峠越えが控えています。薮原から奈良井まで電車で戻り、2日目のスタートです。

奈良井の家並みは昨日雨の中見て廻ってあるので、今日はそのまま鳥居峠の登り口まで行き、早速登山?開始。 奈良井・薮原間は約5.5Kmですが、峠までの標高差は大したことはないので、峠越えは思っていた程の苦労無しに済みました。しかし、今日は昨日とは打って変わり良い天気で、気温も高いです。汗をかきかきの峠越になりました。鳥居峠を越えてしまえば、残っているのは馬籠峠くらいのもの。中山道で難所と言われている峠越えも残すは、ひとつ。その先の十三峠とやらがチト厄介なのだそうですが、そこはまだ先の話。峠を過ぎたあたりには栃の木の群生地もあり、これは天然記念物として保護されているようです。木曽の山はクルミ、栃、栗など、木の実の宝庫。 木の実踏む 一路京都へ 木曽路かな 歩きにくい石畳の坂道を下り、舗装路へ出ると、そこは自分たちの泊まっている宿のある薮原。薮原は「お六櫛」で知られ、かっては全国各地へ年間100万枚も出荷していたお六櫛も、今はこれを手作りする後継者不足が深刻なのだそうです。平沢の漆器といい、薮原のお六櫛といい、こうして昔からの技術が消えていってしまうのでしょうね。寂しい限りです。 これ行かば 野麦峠か 赤とんぼ 櫛求む 少なき髪を笑われて 奈良井まで街道の横を流れていた川は奈良井側で、これは最後には信濃川となり日本海に注ぐ川でしたが、鳥居峠は分水嶺になっており、薮原に降りてくると流れている川は木曽川。この川は言わずと知れた三河湾に注ぐ木曾三川の一つ。さっきまでと水の流れが逆になっているのも何となく、まだ違和感を感じてしまいます。 薮原から先は暫く国道歩きが続きます。この時期、蕎麦の花が満開で蕎麦畑は真っ白で綺麗です。宮ノ越宿に入ると交差点の橋の下に巴淵。  巴淵 木曽川の流れが巴状に渦巻く淵であることから「巴淵」と呼ばれているらしく、伝説によると、ここに住んでいた竜神が化身して絶世の美女巴御前(木曾義仲の妾)になったのだといいます。その巴御前はこの淵で水浴し、泳いでは武技を鍛え、そして木曽義仲とともに出陣、馬にまたがり戦場を駆け抜けたと伝えられています。 宮ノ越の駅の近くに復元されたばかりの「宮ノ越本陣」がありました。係の人も案内人も居ないので勝手に上がり見るしかありませんでした。こうしたものは作っただけでは何の意味も無い復元家屋でしかありません。 久久や 木曽路に見たり 男郎花 さて、時間も11:30を過ぎています。そろそろ昼飯にしたい所ですがそんな店は有りそうもない雰囲気です。宮ノ越の駅の方に行けば何かあるかもしれないと、行ってはみましたが何も無し。どうやら国道の方に蕎麦屋があるようなので街道から外れて行ってみましたが、あったのはコンビニだけ。仕方なし、今日の昼はコンビニのおにぎりを駐車場の片隅で食べて良しとしました。 木曽節が 聞こゆが如き 谷の秋 食べ終えて、まずは中山道に復帰しなければなりません。この辺りには「中山道中間地点」の碑があるので、その前に街道に戻らねば! 中山道の中間点は集落の中にあり、ここは日本橋からも、京の三条大橋からも266Kmの地点で、一つの区切りとなる通過点なのです。 ああーーーー、ようやく半分来たぞーーーーー! しばらく進むと大きな冠木門があり、この先が福島宿になりますが宿場に入る前に通らなければならないのが福島関所。関所は左手の上にあり、細い坂道を登って福島関所に入ります。坂を上がった所が番所跡で、その先の建物は番所の建物を再現した関所資料館。せっかくここまで登って来たのだからと、入館券を求めて見学してみました。  福島宿 午後4時過ぎ、ようやく今日のゴールとなる木曽福島駅に到着しました。木曽福島駅はこれまで見てきた中央西線の小さな駅とは違い、本棟造りを模した立派な駅です。 薮原の宿に戻り、今夜もしっかり反省会です。 |

| 早朝の奈良井宿 | 奈良井宿 | |

|

|

|

| 鎭神社 | 奈良井の町 | |

|

|

|

| 奈良井峠への登り | 栃の木の群生地 | |

|

|

|

| 鳥居峠下りの石畳 | 薮原宿 | |

|

|

|

| 蕎麦の花が満開 | 宮ノ越本陣 | |

|

|

|

| 中山道中間地点 | 福島関所 | |

|

|

|

| 福島宿の家並 | ゴールの「木曽福島駅」 |

3日目 福島〜上松〜須原 18Km

|

|

今朝は薮原から中央線で南に向かい、7:35am 木曽福島駅に到着。駅前の道がそのまま中山道になっているので、そのまま南に進みます。木曽町役場前からが少し分かり難く役場の敷地を右に回り込んで斜面の細い道を下って行くと、そこにある集落が塩渕の集落。木曽川の辺で何が塩なのか?と不思議に思ったら、そこにある説明の看板によれば「シオという地名は川の曲流部に付けられることが多く、曲流部にできた渕のこと」と記されてました。ナルホド!

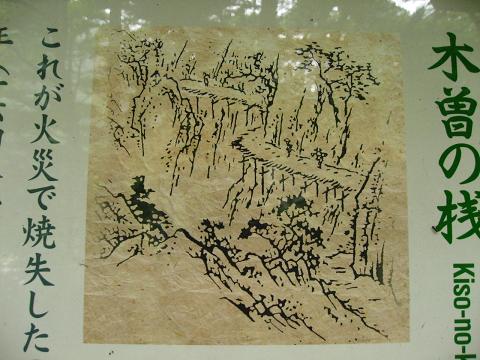

2年ほど前はこの先で使われなくなった中央線のトンネルが旧中山道のコースに一番近かったので、ここを通っていたようなのだが、このトンネルも入り口を塞がれてしまったようで、その迂回に結構苦労しましたが、何とか突破! 今日のコースは国道を行ったかと思えば、分かり難い脇道に入り、また国道に出て、と国道と中央線の右に行ったり左に行ったりでかなり分かり難いコースになっています。国道を外れて行くと、「御嶽山遙拝所」がありましたが、木が邪魔をしているのと、雲が出ていた事も重なり、結局見ることは出来ませんでした。木曾街道を歩いていても未だに御嶽山は見ていませんでしたが、ここから10分ほど行った所から、ようやく御嶽山を拝むことが出来ました。 この辺りからは上松まで国道歩きになります。以前はかなり交通量も多い道路だったので恐い所だったのですが、今はバイパスが出来、静かな道路になっています。しかし、「木曾の桟」から先は対岸を迂回するように案内されていました。  木製の木曾の桟 赤い橋を渡り木曽川の右岸を上松宿に向かって南に進むのですが、この迂回路がえらく長いのです。再び木曽川の左岸に渡り、ようやく上松宿に到着しました。時間はまだ10寺を過ぎたばかりなのですが、この先の情報を仕入れようと駅前の観光案内所で聞いた所、コンビニしかないようです。それもまだかなり先をずっと川の方に降りていった所との事ですが、駅前には開店している食堂が....。まだ半分も来ていないのにここで昼食になったら当然ビール付き。チト思案。しかし、腹の欲求とビールの誘惑に負けて、この店で済ませました。 早い食事を済ませ、ビールも呑んでしまい、小原庄助さん状態で上松駅前からリスタートです。歩き出すとすぐに坂登りで、いささかビールの効いた状態ではまさに苦行です。ヒーヒーしながらようやく上り詰めた所にあるのが「上松材木役所跡碑」。尾張藩は山村代官から山に関する一切の業務を取り上げ、藩直轄の役所をここに作り、不法伐採などの監視をおこなっていました。 この先で街道は住宅街の中を通り、坂を下って見帰(みかえり)集落を抜けていきます。やがて右に見えてくる古民家は「たせや」と「越前屋」。「たせや」は江戸時代の立場茶屋跡で、現在は民宿を営んでいます。また「越前屋」は十返舎一九の「続膝栗毛」にも登場する蕎麦屋でしたが、現在は旅館となっています。この2軒の間を川まで下って行くと、そこが天下の奇勝「寝覚の床」。しかし、そこまで下がって再び上がってくる元気は無いので、今回寝覚めの床はパス。 暫く行くと国道に出、その先にある滝が「小野の滝」。傍らの説明板によれば、ここを旅した細川幽斉が「これほどのものをこの国の歌枕には、いかに もらしける」と手放しで褒めたのだとか。 ここまで来れば須原宿はもうすぐです。しかし暫くは単調な国道歩きを強いられ、いささかウンザリしてきた頃、ようやく須原駅の入り口に到着。当初須原宿は木曽川の川岸にありましたが、正徳5年(1715)の洪水で宿のほとんどが流されてしまい、享保2年(1717)に現在の場所に移転しています。豊富な湧水を溜める「水舟」 があちらこちらで見られることから「水舟の里」とも呼ばれています。 なかのりさん その意須原で 問うてみる 今回はいよいよ木曽路に入り、谷間を縫って走る中山道を歩いてきましたが、不思議に思うのは何故、こんな川沿いの急峻な崖道を中山道としたのかという思いです。初期の中山道が下諏訪から塩尻まで行かずに、下諏訪ー岡谷ー小野ー贄川 と、真西に抜けていたというのなら尚更の事。三州街道の小野宿に出た所で何故伊那街道を南に進む街道としなかったのか?天竜川の河岸段丘沿いの道を南に進み、飯田から南木曾に抜ける街道もあったのだから中山道のルートとしても考えられた筈。ただ、このルートにはかなり高い峠越えがあります。 考えるに、木曽川に沿った谷の狭まった場所に街道を通せば脇道もなく、自然な関所の効果もあった、という考え方もありかも? 初期中山道についてはこちら |

| 勇屋旅館(薮原) | 木曽街道を行く | |

|

|

|

| 歩道が無い為に迂回 | 木曽の桟 | |

|

|

|

| 木曽の桟 | 木曽の桟 | |

|

|

|

| 鬼淵鉄橋 | 現役の旅籠「越前屋」 | |

|

|

|

| 小野の滝 | 単調な街道歩き | |

|

|

|

| 須原はすぐそこ | 須原駅への分岐 | |

|

|

|

| 須原宿 | 須原駅ゴール! |

木曽路の第1回目が終了しました。振り返ってみると、日本橋をスタートしたのは3月のまだ寒い頃でした。それから6回、日数にして16日掛けて、木曾のど真ん中あたりまで来ました。中山道の総距離は532Kmと言いますから、今回で約302Km歩いたと言うことはは残り230Km程でゴールと言うことになります。数字だけ見るとあと少しのような気もしますが、地図で見てみればまだまだ先の話。願いは、全員が故障無しで三条大橋まで辿り着ける事。それが一番ですね