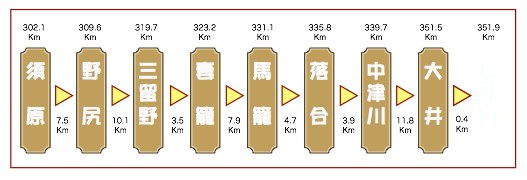

1日目 須原〜野尻〜三留野〜妻籠 21Km

|

|

中山道も随分と西に来たものです。今回は高速を西に向け、恵那駅を目指します。恵那にはついこの間、岩村城址を見に来たばかりで、あれからまだ2週間ほどしか経っていません。前もって探しておいた駅前の駐車場に車を駐め、中央線で前回のゴール地点である、須原駅まで行き、7回目中山道てくてく歩きのスタート。須原宿は「水舟の里」と云われ、宿場内のあちらこちらに丸太をくり抜いた水舟が置かれるほど水の豊富なところです。以前、この宿場はもっと下の方にありましたが、正徳5年(1715)の木曽川の氾濫で流出してしまい、享保2年(1717)一段高い現在の地に移転しています。

須原宿 水舟の声 秋深し 一秀 スタートから30分ほど歩くと木曽川の対岸に須原水力発電所が見えました。この発電所は福沢諭吉の娘婿、深沢桃介が作ったもので、彼は木曽川の電力開発に大きな功績を残しています。 朝飯もろくに取ってなかったので、途中にあった道の駅に期待したものの、ようやく辿り着いたのにまだオープン前でガックリ! 須原から次の野尻宿までは1里30町23間(7.5Km)2時間程歩くと到着です。かつての野尻宿は宿長6町3尺(655m)あり、これは奈良井宿に次ぐ長さでした。この宿場の家並みは明治27年、昭和18年の大火で焼失し、往時の面影は殆ど失われてしまいました。そうしたことから、現在では見るべきものもあまり残っていません。台風の雨の心配もあり早めに宿には入りたいので、ここは足早に通り過ぎました。それでも須原駅からここまで国道歩きがあまり無かったのは有り難いことです。 野尻をすぎて暫く行くと読書ダムがあります。これは「よみかきダム」と読むようで、調べてみると、読書はどうやら合併の際、与川(よかわ)、三留野(みどの)、柿其(かきそれ)の頭文字を組み合わせたもののようで、何とも分かりやすい理由でした。 しかし、腹が減ってきました。途中で聞いた店は見つからなかったし、どうやら南木曾まで行かないことにはどうにもなりそうもありません。と、腹が減ってきたら途端に国道を延々と歩く事になりました。 国道歩きではあるけど、横には木曽川が流れていて、これが綺麗です。十二兼の一里塚跡を過ぎたあたりからは南寝覚とも呼ばれる柿其峡の景観が広がり、少しは気も紛れます。  木曽川 ようやく三留野宿(南木曾町)に到着。駅の近くには木曽川に架かる木製のいい雰囲気の橋がありました。 説明も見つからなかったので、帰ってきてから調べてみると、この橋は読書発電所建設の資材運搬路として、先ほども出てきた福沢桃介が大正11年に建設したものでした。長さは247mあり、現在国の重要文化財の指定を受けています。一度は廃橋となったようでしたが、再び復活し人が渡る事は出来るようになっているようです。  妻籠宿 腹も膨れたところで、妻籠宿目指して出発です。簡単に着くのだろうと思っていたのが間違い。それにさっき呑んだビールのおかげで坂道は堪えます。 三留野から妻籠までは僅かに二里半、3.5Kmの距離しかありませんが、かなり苦労してようやく妻籠宿入り口まで来ました。雨の心配も取りあえずは無さそうなので、妻籠城址まで登ってみることにしました。これも案内標識によれば、簡単だった筈が、結局ヒーヒーしながらやっとの思いで、ようやく辿り着くことが出来ました。眼下には妻籠宿の全景が広がっていて、なかなかの景色です。さて、下山して街道に戻り、今日のラストウォーク。ここまでは殆ど人に会うことも無かったのに、妻籠宿には大勢の観光客がいましたが、殆どは外人さんだったようです。今の時代、テレビがコインを入れる有料だったのはビックリ! 古の 宿場と言えど 下嵯峨屋 テレビ有料 そりゃあるまいに 今日の宿は妻籠宿内の民宿「下嵯峨屋」さん。同宿は中国人の家族連れとポーランド人の夫婦。何とも国際色豊かですが、妻籠に宿泊するお客さんの八割は外人さんなのだそうです。 木曽谷の 声を耳底に 旅枕 |

| 恵那駅 | 須原宿 | |

|

|

|

| 須原の水舟 | 「木曾のかけはし」の醸造元 | |

|

|

|

| 水舟 | 野尻宿 | |

|

|

|

| 与川道との分岐 | 三留野宿 | |

|

|

|

| 桃介橋 | 南木曾駅近くにあるSL | |

|

|

|

| 上久保の一里塚 | 妻籠城址からの妻籠宿 | |

|

|

|

| 妻籠宿 | 妻籠の水舟 |

2日目 妻籠〜馬籠〜落合〜中津川 15.7Km

|

|

心配していた台風は寝ている間に抜けていってしまったようです。でも夜にはかなりの纏まった雨が降ったらしいのですが、何も分かりませんでした。

妻籠宿 朝、早く目が覚めてしまい、早朝の妻籠に出てみました。人っ子一人居ない妻籠など見たことは無かったし、これからも見ることは無いのでしょう。街道に出ると、一瞬、江戸時代にタイムスリップしたかのように感じてしまいます。 早暁の 静寂劈く鵙の声 その当時の旅人は早立だったと云いますから、こんな感じの早朝の妻籠を旅立っていったのでしょう。宿に戻り朝食を済ましてこちらも早々の出立です。8:00am 2日目のスタートです。今日は中津川までの約16Km。距離は左程ありませんが、朝いちに馬籠峠越えが控えています。妻籠を抜け暫く行くと大妻籠の旅籠が見えてきます。妻籠の宿に較べてこちらの宿は大きい建物が多く、外人さんの多くはこちらに宿泊しているようでした。この大妻籠という地名は奧妻籠が訛ったものと云われています。大妻籠を抜けるといよいよ馬籠峠に向けての登りになりますが、急坂ではないので思っていた程の苦労もなく 9:00am 男滝・女滝に到着。昨夜の雨のおかげで水量も多く、迫力ある滝を拝む事ができました。 ここから30分程で「一石栃立場茶屋」に到着。 男滝 峠茶屋 爺の振る舞う静岡茶 千成り瓜に木曽節までも そうしている間にも外人さんの観光客が2組ほどみえ、この親父さんが英語で対応している姿にはビックリです。置いてある落書き帳に書かれた国も2ページ程の中だけでも数カ国にもなりました。 中山道 行き交う人の間間あれど 又も又かと 異国の人ぞ 十分な休憩をとり、馬籠峠にむけてスタート。茶屋からは20分ほどで馬籠峠到着です。と同時にここからは中津川市になり、岐阜県に入りました。日本橋から数えて、東京、埼玉、群馬、長野、岐阜、と5県目になりました。お江戸は遠くなりにけり、と実感! 主なき 庵にたわわな熟柿かな 江戸を発ち18日目岐阜に入る 馬籠峠からは途中、何組もの外人さんのペアに会い、また、十返舎一九狂歌碑などを見て下ると40分程で11:00am 馬籠宿の上陣馬跡に到着です。正面には恵那山が見えているはずですが、残念ながら今日は雲の中。ここからは観光客も多くなり賑やかですが、やはり日本人は少ないようです。 馬籠宿 賑やかな馬籠を抜け、県道を横断して石屋坂に入ると途端に静かになります。しかし、この静かな街道でも歩いてくる白人カップルに何組か会いました。こちらも片言の英語で聞いたみたらスイスからとの事。この人達中津川から歩いて来ているのでしょうか。 秋晴や馬籠の宿に木曽路果て 馬籠宿から1時間ほど歩き、落合宿に入る手前に「是より北木曽路碑」がありました。これは贄川宿にあった「是より南木曾路碑」と対をなすもので、島崎藤村の揮毫によるものです。この碑から10分程進むと落合の石畳が始まります。全長は830mになり、その上に急坂で苔も生えているために、滑りでもしたら痛い目に遭いそうで結構気を使います。石畳を下りきれば日本橋から44番目の宿場である落合宿。落合宿の名物はナント「火縄」。水中でも消えないと云われた火縄の製造で生計を立てていたといいます。 落合宿からはいくつかの急坂を登らされます。距離が短いからいいのですが、かなりの急勾配で足もガクガク。中津川に入る手前に「尾州白木改番所跡」。やはりここも木曽谷から持ち出される木材の取り締まりに当たっていた所で、当時の尾張藩の木材取り締まりの厳しさが窺えます。ここまで来れば今夜の宿「プラザホテル中津川」はもうすぐ。茶屋坂の途中には芭蕉の句碑。 山路来て 何や羅遊かし 寿み連草 芭蕉 3:30pm 宿に到着。 安中宿以来のビジネスホテル泊になり、夜は近くの居酒屋で反省会となりました。 |

| 妻籠宿の藁馬 | 大妻籠 | |

|

|

|

| 大妻籠 | 熊避けの鐘 | |

|

|

|

| 男滝 | 十返舎一九狂歌碑 | |

|

|

|

| もうすぐ馬籠 | 恵那山(雲の中) | |

|

|

|

| 馬籠宿高札場 | 馬籠宿 | |

|

|

|

| 馬籠宿 | 馬籠宿の枡形 | |

|

|

|

| 石屋坂 | 「是より北木曽路」の碑 | |

|

|

|

| 落合の石畳 | 芭蕉句碑 |

3日目 中津川〜大井(恵那) 11.8Km

|

|  中津川宿横町 四ツ目川を渡った辺りからが中津川宿の中心地だったようで、本陣跡や脇本陣跡が続きます。家並みも景観保存されているらしく、なかなかいい雰囲気です。このまま真っ直ぐに進むとじきに突き当たりになり、枡形にはいり、左折すると横町で中津川宿観光のハイライトになります。次の突き当たりにぶつかる手前にあるのが白木屋で、ここは現在休憩所として解放されています。 宿場を抜けると長閑な農村風景の中をノンビリと歩く事が出来ます。今日は殆ど車の往来の激しい所は通らずに済みそうですが、丘陵を横断していくので、ゴールの恵那駅までずっと緩いアップダウンが続くようです。最初はどうって事ないこの緩傾斜も段々と堪えてきます。 このあたりから「久手」とか「湫(くて)」などが付く地名が多くなります。思いつくだけでも長久手、広久手、大湫、細久手などがあり、この「くて」にはどういった意味があるのかと調べてみたらどうやら「低湿地」を表す言葉のようです。と云うことはかつてはこの丘陵地帯の低い部分は水の多い湿地帯だったのでしょう。改めてこのあたりの地図を見てみると池がやたらとあります。これが池だったのか、沼だったのか、それとも人口の溜め池なのか分かりませんが、水の多い所だった事は確かなようです。  甚平坂 広久手坂を過ぎ大井宿への最後の坂となる甚平坂を登ると公園があったので一休み。 甚平坂まで来れば大井宿はすぐそこです。日本橋より87里目となる関戸の一里塚跡の先で中央高速を跨ぎ大井宿に向かい下って行きます。寺坂、五妙坂と下って行くと高札場があり、その先からが大井宿の中心地になります。本陣跡、庄屋跡、宿役人の家など見ながら阿木川を渡ると、恵那駅前に出て、今回のゴールとなりました。 とりあえずは腹ごしらえです。恵那駅前の通りに何とも昭和レトロっぽい老夫婦でやっているレストランがありました。とはいってもかなり大きな店で30人程度は十分席があります。この店の料理人はこのおじいさん一人のようです。食べられるようになるまでには時間が掛かりましたが、ここは旨かったです。 これで日本橋から350Km程進みました。と云うことは三条大橋までの残りの距離は200Kmを切った事になります。 東海道を歩いた時もそうでしたが、ゴールが近くなってくるとゴール出来るうれしさと同じくらいの寂しく感じたものでした。中山道のゴールはまだ先ですが、三条大橋近くでは多分同じように感じるのでしょう。 次回は10月末、大井宿から加納宿までの61Km。 しかし、まだ帰路につくには早すぎる。さて、どうしようか。 |

| 往来庭 | 庄屋跡 | |

|

|

|

| 横町 | 古い土蔵 | |

|

|

|

| 駒場 | 横は中央高速の中津川IC | |

|

|

|

| 坂本 | 大井宿 | |

|

|

|

| 大井宿 | 大井宿 | |

|

|

|

| 大井橋 | 恵那駅 |

苗木城址

| かなり早い時間にゴールしてしまいましたが、このまま帰ってしまうのもつまらないので、昨日泊まった中津川のホテルにあった苗木城址のポスターに釣られ、中津川では恵那からも遠い所でもないので、行ってみることにしました。 苗木城は岩村城を本拠地とし、恵那を統治した遠山氏の城で、自然石の巨岩を使用した石垣が特徴となっており、1981年には国の史跡となっています。現在天守などはありませんが、木曽川から山頂の天守跡までの標高差は約170mあり、岩山の上で利用できる土地の確保が困難であったため,建物の構築方法に懸造(かけづくり)が使われているなど,よその城では見られない特徴をもっています。木曽川に沿った山の頂にあることから、天守まで登ると360度のパノラマ絶景が広がります。 かつては赤壁城と呼ばれていたこともあり、これは諸説ありますが、財政が逼迫していた為、白壁にする余裕が無く土壁のままだったと云うのが本当の事のようです。 天守跡 気分は城主秋色の 中津川をば眼下に眺む 知らずにいった城址でしたが、一見の価値ある見事な城跡でした。 <YOUTUBE にリンク> |