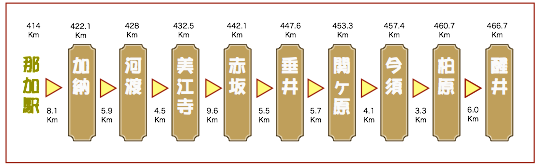

1日目 那加駅〜加納〜河渡〜美江寺 18.5Km

|

|

さて、すぐにスタートしたいところですが、こちらはまだ朝飯前。何処かモーニングサービスやってる喫茶店でもないかと探しながらスタート地点に向かっていたら、駅のすぐ前に希望通りの店があり、ここで朝食を摂ることが出来ました。

2017年の歩き初めです。旧中山道まで南に進み、ようやく9回目、22日目のスタートです。今日のゴールは樽見鉄道線の美江寺駅。宿場で言えば、加納宿、河渡宿、そして美江寺宿と3つ目の宿場になります。そして今日のお楽しみは、長良川で未だに行われている「小紅の渡し」に乗って長良川を渡ること。雨はこのところ降っていないので増水は無いでしょうが、今日は風が心配です。でもまぁ、この程度の風なら運休という事もないでしょう。

街道を歩き始めてまず寄ってみたのは、先ほどの喫茶店でも、また途中の親父さんにも是非寄って行くように薦められた「手力雄神社」。街道から少し外れていましたが、行ってみました。本殿はまだ新しく、かなり立派なものです。手力雄といえば素戔嗚尊の悪戯に怒り、天岩戸に隠れてしまった天照大神を何とか外に出そうと、天宇受売命(アマノウズメノミコト)が外で踊りを踊り、興味を持った天照大神が少しだけ岩戸を開けた時に、これを馬鹿力でこじ開け天照大神を外に出し、日本の国に再び光を取り戻す事に大きな働きをした神さん。力を持つ神という事で信長に崇敬されたと伝えられています。

右手の山上に見えている城は前回登って見てきた岐阜城です。信長は稲葉山城(今の岐阜城)攻略の際、この神社で戦勝祈願をし、永禄10年8月、斉藤氏を滅ぼして稲葉山城攻略を果たしました。

新春を 言祝ぎ出立 加納宿 街道に戻り加納宿を目指します。これまで歩いてきた碓氷峠から始まった静かな街道歩きとは打って変わって賑やかな街道になってしまいました。大変な思いをしながら峠越えの連続だったこれまでの街道が懐かしく感じられます。 舗装道路を歩く事、約2時間。先ほど電車を乗り換えた岐阜駅が右手に見えます。加納宿はこの少し手前辺りが中心地だったようで、本陣、脇本陣、問屋場などの跡碑がありました。加納宿の名産は「加納傘」で、これは城主となった松平丹波守が播州明石から連れてきた傘職人がその始まりといわれているようです。最盛期には月産100万本が作られていたようですが、現在では生活様式の変化により、年間2万本程度に落ち込んでいます。生産量が少なくなってもその品質はかなり高く、結果、そのお値段も数万円といったところ。ウーーーーーン! 加納宿を過ぎ、西に進むと長良川にぶつかります。本来の中山道は河渡の渡しで次の河渡宿に行きますが裏街道として鏡島弘法として知られる乙津寺に行くための裏街道がありました。この為に、長良川を渡るための「小紅の渡し」がありましたが、なんとこの渡し船が未だに運航していると知り、以前よりここを通る時には是非ともこの渡しで長良川を越えたいと思っていました。それにこの小紅の渡しは現在岐阜県道の一部となっているために、無料なのです。風があったので、運休の心配もありましたが、運休を示す赤旗が無かったので動いているようでした。船頭は長良川の右岸にいるので、東から渡るためには船頭に備え付けの旗を振って知らせなければなりません。この時期、待機小屋の中にいる船頭が気がついてくれるかと心配しましたが、すぐに気がつき、舟でこちらまで迎えに来てくれました。船上からは岐阜城も望め、この渡し船に乗れたのはラッキーでした。 寒空に 小紅の渡し また楽し 風が強く、土手道の隅を歩いていたら風で土手下に落とされてしまいそうです。それに風も冷たく、遙か西には雪を被った伊吹山も見えています。小紅の渡しで正式な中山道からは外れたので元に戻りますが、かなりの遠回りになりました。船頭に見て行けと言われた観音堂がありました。  夜の大垣駅前 美江寺駅から大垣駅に戻りましたが、まだホテルに入るには少し早いので大垣城に行ってみました。大垣城は関ヶ原合戦の時、三成が最初に拠点とした城です。これまで関ヶ原合戦は最初から東西両軍が関ヶ原に陣を構えて開戦したのだと思っていましたが、どうやら最初家康は赤坂宿にある岡山に陣を構え、三成は大垣城に入り、この時点では東軍の位置は大垣城の北西方向で、東西が逆でした。これがその後どうして東西の位置が入れ替わったのかは、城攻めを嫌った家康が三成を城から引きずり出す為の策によるもので関ヶ原が戦場になったのは全くの偶然だったようです。 大垣城の天守から家康が陣を張った岡山は見えるはずですが、現在ではビルの陰になり直接望む事は出来ませんでした。 三成の 野望渦巻く 大垣城 |

| 大垣駅 | 那加駅 | |

|

|

|

| 各務原 | 高山線と金華山 | |

|

|

|

| 手力雄神社 | 加納宿 | |

|

|

|

| 小紅の渡し | 小紅の渡し | |

|

|

|

| 観音堂 | 松下神社 | |

|

|

|

| 河渡宿 | 樽見鉄道 | |

|

|

|

| 大垣城 | 大垣城天守より岡山方向 |

| 小紅の渡し | 小紅の渡し | 樽見鉄道 |

2日目 美江寺〜赤坂〜垂井〜関ヶ原 21.2Km

|

|

2日目です。樽見鉄道で美江寺駅まで行き、8:30am スタート。駅から街道に出た辺りが美江寺宿の江戸口になります。歩き始めてすぐに街道は左に直角に曲がり方向を南に変えます。この左手辺りにかつては美江寺城がありましたた。美江寺城は土岐氏の家臣、和田氏の居城でしたが斎藤道三に攻められ落城しています。

左折してすぐ右にある大きな屋敷は旧美江寺城主和田氏の末裔の和田家です。江戸時代の美江寺宿は大雨の度に浸水し、宿としての条件は劣悪だったといいます。この為に世間の評判は悪く、幕末の頃にはガラの悪い宿場として恐れられるほどでした。 千住観音堂を過ぎて渡るのは犀川。この川の下流、長良川との合流点に藤吉郎と呼ばれていた頃の秀吉が一夜で築いたという黒俣一夜城があります。秀吉は犀川の上流から材木を流し、一夜にして墨俣砦を築いたと伝わります。 鷺田橋で揖斐川を渡ります。揖斐川は元は呂久川と呼ばれた川で、現在の揖斐川は大正14年に河川改修により大きく流れを変えています。元々の呂久川の流れの渡船場跡にあるのは「小簾紅園」。ここは昭和4年、和宮の遺徳をしのび歌碑を中心とした公園が整備されました。渡河する時に和宮が詠んだ歌の碑が建立されています。 おちてゆく 身と知りながらもみじ葉の 人なつかしく こがれこそすれ ここの資料館は閉まっていましたが、「見ていって!」と、おばさんがわざわざ鍵をとりにいって開けてくれました。碑の横に大きなモミジがありましたが、和宮が詠んだのはこのモミジだったのでしょうか。 街道はこの先で平野井川を渡り、赤坂宿に向かいます。杭瀬川を渡り赤坂宿に入りますが、本来の旧杭瀬川は昭和の河川改修で大きく流れを変えており、240mほど先になります。旧杭瀬川を渡ると赤坂湊跡が復元されています。この湊は杭瀬川の舟運で栄えましたが、鉄道の開通により急激に衰退していきました。調べている中で面白い記事を見つけました。場所はずっと西に飛び、幕末の長州です。幕府に恭順するか、抗戦するか藩内が二つに割れていた頃、井上聞多(馨)は反対派にメッタ切りにされますが、これを畳針で縫って一名を取り留めたという話がありますが、その縫合した医者、志所郁太郎はここ赤坂の出身だったのです。しかし、この話、畳針で縫合したのは井上聞多の母親と聞いていましたが...... 時間もそろそろ11:30am 昼飯を何とかしなくては食べる事の出来るところはますますなさそうな感じです。そんな時に見つけたのが「昼飯」という文字の入った看板。よく見たら「昼飯大塚古墳」ですぐ近くに前方後円墳があるようです。昼飯で「ひるい」と読むようです。行ってみるとかなり大きな古墳で、しっかり復元されていました。腹の減った体に鞭打って後円部に登ってみました。このすぐ東に見える小山が関ヶ原合戦で大垣城にいる三成に対してじ家康が陣を張った岡山(現在の勝山)のようです。その当時は高い建物など何も無かったでしょうから、大垣城の天守はしっかり見えていた事でしょう。 実際の昼飯はこの古墳から街道に戻ったすぐの所で摂る事が出来ました。 赤坂宿から次の宿場、垂井宿に向かいます。宿場に入る手前で呼び止められ、クリヤーファイルに入った垂井宿の資料を一杯貰いました。遠くに見えた自分たちを見つけて待っていて呉れたようです。親切な人も居るものです。車で通り過ぎたならこんな出会いは全く無いのでしょうが、日本橋から、こうした親切への出会いはどれ程あった事でしょう。ありがたい事です。 頂いた資料を歩きながら見てみると、どうやら垂井宿のヒーローは竹中半兵衛のようです。竹中半兵衛といえば秀吉の軍師として官兵衛と二人で二兵衛と呼ばれた軍師。近くならば菩提寺にも寄ってみたいところですが、街道からはかなり離れているようなので諦めました。またいつか..です。 西美濃の 田名部郡は何処ぞや 一路奮闘 御発駕の地は 垂井の一里塚を過ぎると関ヶ原はじきです。桃配山の麓には家康が最初に布陣した説明がありました。壬申の乱の際、大海人皇子がここに布陣し兵士に桃を配って勝利を得た故事に習って家康も縁記をかついだようです。関ヶ原の合戦地は歩いて回れるような所ではないので、早々に駅に到着し、タクシーで1時間30分の歴史ツアーに出かけてみました。一見平坦に見える関ヶ原も実際に現地に行ってみるとある程度の勾配があり、上に布陣した三成軍の方が体力的には余裕がありそうです。 冬ざれや 眼下に望む 古戦場 東西軍の間は思っていた以上に近く、東西14万人の兵士が戦うにしては何とも狭いと感じます。手を振れば隣に当たりそうです。 やはり、百聞は一見にしかずとはよく言ったものです。やはり見るに限ります。 勝鬨が 聞こゆが如き 決戦場 1時間30分のツアーを終え、関ヶ原駅から大垣のホテルに戻ります。 一つだけ気になっていた事もタクシーの運ちゃんに聞いて納得。詳細はこちら |

| 樽見鉄道(大垣駅) | 虫籠窓(和田家) | |

|

|

|

| 千手観音堂 | 揖斐川 | |

|

|

|

| 和宮歌碑(小簾紅園) | 赤坂宿 | |

|

|

|

| 赤坂湊跡 | 矢橋家 | |

|

|

|

| 昼飯大塚古墳 | 垂井一里塚 | |

|

|

|

| 三成の旗印 | 関ヶ原駅 |

| 揖斐川 | 関ヶ原(笹尾山) | 関ヶ原(桃配山から松尾山) |

3日目 関ヶ原〜今須〜柏原〜醒井 13.5Km

|

|

今日も寒い一日になりそうです。8:30am 関ヶ原駅をスタートです。

街道を西に進むと右にあるのが昨日見てきた「東首塚」と対をなす「西首塚」。首塚となっていますが、東は首塚でしたが西は胴塚で、もともとは首を落とされた胴を埋葬した塚のようでした。スタートして1Kmほど進むと旧中山道は左に分岐し、その先には関ヶ原の語源にもなった「不破の関」の跡があります。不破関は東海道の鈴鹿関、北陸道の愛発関とともに、畿内を防御するために特に重視され、古代律令制での三関といい、三関から東は東国または関東と呼ばれていました。資料館があるので見てみたいと思いましたが、時間も早く開館していないようなので諦めました。 この先、壬申の乱の流血で川底の岩が黒く染まったという黒血川を過ぎると右に、義経、頼朝の母である「常盤御前」の墓があります。常盤御前は鞍馬山から東国に向かった牛若丸を案じ、後を追い山中の宿で土賊に殺されています。またこの少し先には常盤御前を哀れに思った村人により「常盤地蔵」が安置されています。その後、二万余騎の大群を率いて上洛する義経は地蔵の前で母の冥福を祈ったと伝わります。 関ヶ原から次の宿場への街道は豪雪地帯で、その間にある今須峠は雪が積もればとても越えられないと昨日のタクシーの運ちゃんが言っていましたが、確かに日陰でもあるこの旧街道は除雪もしてくれそうもありません。平行して走っているJRは峠の手前でトンネルの中に消えていきました。今日は雪もないので無事峠を越え日本橋から59番目の宿場、今須宿に入っていきます。 今須宿は琵琶湖から美濃への物資の流通で賑わったといい、問屋場は7軒もあった程です。面白いのはこの今須の地名の語源です。今須の宿は妙応寺の門前町として栄えましたが、この妙応寺は長江氏4代目の重景が母妙応の菩提を弔うために創建した寺です。妙応は年貢の取り立てには大桝を、米の貸し付けには小桝を用いた事が「今須」の地名由来となっているようです。 分かりますか?「異枡」が「今須」なんですね 国道を横断して北側にまわったところが美濃と近江の国境。その間には幅50cmほどのな流れがあり、国境の碑も立てられてていました。ここは「寝物語の里」とも言われて居たようですが、一体何の事なのか?と説明を見てみて納得。 この国境にはかつて美濃側に旅籠「両国屋」、近江側に「かめや」があり、知らぬ国の旅人と寝ながらに話が出来たという事のようです。 芭蕉も寝物語の里を通過する際に「正月も 美濃と近江や閏月」と句を残しています。この集落は「長久寺村」といい、美濃側に5軒、近江側25軒の集落で、美濃側は美濃なまりで金が流通し、近江側は近江なまりで銀が流通していたといいます。何か冗談っぽいですね。本当なのかどうか? 伊吹山 何時しか背に見 滋賀に入る 近江に入り最初の宿は柏原宿。宿場に入るまでの街道沿いにはモミジの並木がありました。紅葉の時期ならさぞかし綺麗な事でしょうが、今は枝紅葉です。宿に入るとその家並みは良い雰囲気を残しています。東から見た伊吹山には雪が見えましたが、ここから見える伊吹山に雪は全く無し。当然ながら街道にもまったく雪の痕跡すらありません。途中で入った喫茶店(公営かな?)でたむろしていた地元の親父さんも長く生きてきて、こんな年は初めてだと言っていました。例年なら宿場は雪で白くなっているとの事。やはり今年は異常な気候のようで、各地のスキー場も商売にならないようです。この喫茶店でくじ引きのプレゼントがあり全員が空くじ無しのお土産を頂きました。 柏原宿の特産は伊吹山から産出する「よもぎ」を原料とした「艾(もぐさ)」でした。広重の版画では「伊吹もぐさ」を商う伊吹堂亀屋左京店が描かれていて、店の右手には大きな福助人形があります。どうやら福助はこの店の働き者の番頭だったようです。 何故伊吹山にはヨモギがたくさんあったのか? どうやらこれは信長が伊吹山に薬草園を開いた事によるものではないか?と、そんな記事をどこかで読んだ事があるような、無いような....。  醒井の 梅花藻揺るる清流に ハリヨの姿疎ら悲しき 醒ヶ井駅で今回のゴールです。 |

| 西首塚 | 不和関守跡 | |

|

|

|

| 常盤御前墓 | 寒い!! | |

|

|

|

| 今須の一里塚 | 近江と美濃の国境 | |

|

|

|

| 柏原宿 | 雪のない伊吹山 | |

|

|

|

| 小野の滝 | 単調な街道歩き | |

|

|

|

| 醒井宿 | 梅花藻 | |

|

|

|

| 醒井宿資料館 | JR醒ケ井駅 |

| 今須峠のJR | 柏原 | 醒井の地蔵川 |

年明け1回目の中山道てくてく旅が無事すみ、もう少しで琵琶湖という所まで進みました。少しくらいは雪景色も期待しましたが、寒いながらも雪は全く無し。伊吹山でさえ東斜面に見えるだけで南や西には全く雪はありませんでした。

しかし、その1週間後、日本全国に雪が降り、関ヶ原から醒井まで真っ白になりました。1週遅れていたらとてもあの今須峠は越える事は出来なかったでしょうし、まして、醒井宿まではとても行きつけなかった事と思います。

これで残りは約70Km。寒い2月は止めにして3月に草津までの予定です。いよいよゴールも見えてきました。

しかし、その1週間後、日本全国に雪が降り、関ヶ原から醒井まで真っ白になりました。1週遅れていたらとてもあの今須峠は越える事は出来なかったでしょうし、まして、醒井宿まではとても行きつけなかった事と思います。

これで残りは約70Km。寒い2月は止めにして3月に草津までの予定です。いよいよゴールも見えてきました。