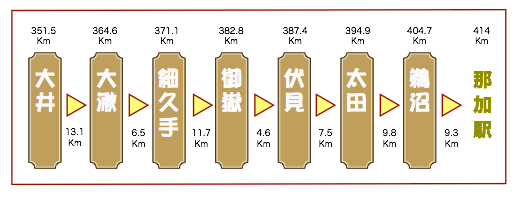

1日目 大井〜大湫〜細久手 19Km

|

|

初日の11月24日は大井宿から細久手宿までの19Km。まずは恵那駅から次の宿場である大湫宿を目指します。大湫宿までは約12Kmですが、この間には十三峠と呼ばれるアップダウンの連続があり、調べた結果、

中山道の隠れ難所とも言えそうな区間のようです。十三峠とはいえ、実際の峠は20ヵ所にも及ぶといいますから、侮れない12Kmです。

恵那駅から南に進み、「中央通り1」交差点が前回のゴールとなった旧中山道ですが、大井宿のメイン通りは前回歩いて過ぎています。ここから西に進むと見覚えのある交差点に出ました。これは、最近何回か通り過ぎている恵那インターから出てきた所にある交差点でした。これから少し西に進んだ所に「西行硯水」があります。西行は晩年この地に竹林庵を結び、この泉水で墨を摺り歌を詠んだと伝えられています。この先にある「是より西 十三峠」の碑からいよいよ十三峠が始まります。十三峠の最初の坂は「西行坂」。少し登っていくと西行塚の標識がありますが、塚は右手に少し登ったところにあるようです。

その先の復元された高札場が大湫宿の京口で、この先の二ツ岩を過ぎると「琵琶峠東上り口碑」があり、ここから琵琶峠への登りが始まります。 十三峠登り口 秋雨や 十三峠いざ越えん 一秀 恵那駅から雨具を着込んで歩いて来ましたが、ここを見ているうちに雨も上がったようなので、雨具を脱ぎました。しかし今日は寒い日で、脱げば脱いだで、今度は寒い!! 槇ケ根の一里塚を過ぎ、七本松坂、槇ケ根と各坂道にはそれぞれ名前が付けられています。歩く山道は落ち葉が敷き詰められ、まさに落ち葉のジュータン状態でフワフワ、これなら膝への負担も軽くなりそうです。このあたりにはドウダンツツジが多く、これが見事な色に染まっていました。しかし、寒い! 伊勢神宮遙拝所跡の先が中山道と下街道と呼ばれた土岐、多治見を経て名古屋、伊勢に至る街道との追分。この下街道はかなり賑わったようで、この為、幕府では中山道の宿場保護のために下街道の商人荷の通行を禁止したといいます。 大湫宿まではずっと山道歩きが続きますが、寒い事を除けば、晩秋の静かな街道歩きが楽しめました。 延延と 十三峠 落葉径 一秀 実際には20あるという十三峠の最後の坂は「寺坂」。西行坂からこの寺坂までが十三峠と言われる、中山道の隠れた難所です。 大湫宿の東の入り口にある宗昌寺の鐘楼で昼飯を済ませ、体が冷えないうちに細久手宿を目指して出発です。 大湫から細久手までは僅か6.5Km。しかし、その間には琵琶峠が控えており、またまた山道です。大湫宿の西の外れには神明神社が鎮座し、ここの大杉は樹齢1300年と言われる巨木。この大きさには一同ビックリでした。  琵琶峠登り口 「住みなれし 都路出てけういくひ いそぐともつらき 東へのたび」 と刻まれています。この時和宮は16歳だったと言いますから、今でいうなら、まだ子供だったのですね。そう思うと哀れではあります。 しかし、戊辰戦争の際、江戸が火の海にならずに済んだのも和宮と天璋院の働きに寄るところが大きかったはずです。 このあたりの一里塚は左右両塚が完全な形で残っているものが多く、歩いている先に、このもっこりした築山が見えてくると嬉しい気持ちになるものです。きっと昔の旅人もこの塚を見て、また一里進んだと喜んだ事でしょう。この丸いモッコリは人の気持ちをほっとさせてくれる何かがあります。 午後3時過ぎ、ようやく(というより意外に早く)細久手宿の宿「大黒屋」に到着。 この大黒屋は安政6年築といいますから、既に築後160年近く経っています。まず部屋に入って驚くのは部屋がやたらと揺れる事。建具がガタガタする程度のものではなく、そっと歩いても部屋がユッサユッサと揺れる感じです。地震でも来たらチョット恐いです。部屋はファンヒーターで暖めていますが、それでもかなり寒いです。こんな調子で夜眠れるのか?と心配でしたが、一見粗末に見えた古い布団の暖房能力には恐れ入りました。 ぎしぎしと 歴史の音す 大黒屋 一秀 |

| 恵那駅 | 西行硯水 | |

|

|

|

| 西行塚 | 七本松坂 | |

|

|

|

| 水舟 | ぼたん石 | |

|

|

|

| 茶屋坂 | 十三峠の西端 | |

|

|

|

| 神明神社の大杉 | 大湫宿 高札場 | |

|

|

|

| 琵琶峠東上がり口の碑 | 八瀨沢一里塚 | |

|

|

|

| 奥之田の一里塚 | 大黒屋(細久手) |

2日目 細久手〜御嵩〜伏見〜太田 24Km

|

|

2日目のスタートです。

御嶽宿から伏見宿までは7.5Km 。東海環状道路の下を通り伏見宿に入っていきます。実は、この伏見宿、あまり目に留まるものもなく、通り過ぎてしまったようで、写真を整理してもほんの数枚、それもなんともつまらない写真しか残っていませんでした。そんなわけで、伏見宿は正岡子規の歌碑の紹介だけです。しかし、この大黒屋旅館、ビックリの宿でした。これからも人に話すいい話ネタにはなってくれそうです。江戸時代の建築で未だに営業を続けている事そのものが大したものです。中山道を歩き通す為にはどうしてもここに泊まるしかないので、中山道を歩いている人にはありがたい存在の宿なのです。 宿を出てすぐに見えるのは「細久手坂の穴観音」で、石を積み上げた室のなかに観音像が祀られていました。室の造りも素人が作ったのでしょうが、丁寧に積み上げられ、観音さんをどれほど大事にしてきたのか、村人の思いが窺えます。この先、坂を登りだしたところにある「秋葉坂の三尊石窟」も同じように石を積み上げた三連の室の中に観音像が安置されていました。 山の中の街道なのですが、いろいろなものが次から次へと現れ、単調な街道歩きにならずにすみました。この先の鴨之巣の一里塚も完璧な形で左右両塚が残っていました。 くじあげ坂を下りきって一旦平坦地に出てから再度登り出すのは「諸の木」。この坂を登り切ったところが物見峠で、これで木曾から続いた峠越えも終わり、ここを下れば美濃の平坦地の街道ウォークになります。上り下りがないので体は楽になりますが、反面、車の往来も多い街道を歩く事になります。途中、「耳神社」なるものがあり、境内に上がってみると、どうやら耳の病に御利益のある神社のようで、病が平癒したら錐を奉納するようです。この後、謡坂の石畳を下り、牛の鼻欠け坂(余りの急坂で登ってくる牛の鼻が擦れて欠けてしまうほどの急な坂)を下って平坦地にでたところが井尻村。ここには「和泉式部廟所」があります。和泉式部は東山道をたどる途中、この辺りで病に倒れ、この地で没したと伝えられています。和泉式部の墓にお参りし、御嶽宿に入っていきます。  謡坂 御嶽宿は願興寺(蟹薬師)の門前町として栄え、東に細久手、大湫の難所を控え、大変賑わった宿場でした。 そろそろ昼飯も何とかしなくてはならないので、街道で行商?していたおかぁさんに聞いたところ、すぐ近くにあるようです。ここを過ぎるとあまり期待できそうもないので、ここで昼食を済ませる事にしました。このおかぁさん、別れ際にミカンを呉れました。ナントこれが静岡ミカンだったのはチョットした驚き!普段ならそんな事感じる事もないのに、遠く離れた地をを歩いていて静岡に巡り会えるとなにか嬉しいものです。 ここで同行のSさん、御嶽宿にはもうひとつ、御嵩と書かれる場合もあり、これはどうした事か?と疑問を感じたようでした。こうなるとどうしてもスッキリさせないと済まないSさん、丁度通りにあった役場に入っていきました。その結果は何ともいい加減な話で、どちらでも余り拘らないとの事。これでスッキリしたのかどうか? 草枕 むすぶまもなき うたたねの ゆめおどろかす 野路の夕立 子規 伏見宿を抜けると木曽川が近づいてきます。伏見宿から次の太田宿までは約7.5Km。街道は木曽川に阻まれ、昔は「太田の渡し」を利用して太田宿に入っていきましたが、昭和2年、太田橋の架橋により渡しはその役目を終えました。 いよいよ木曾三川の一つ、太田橋で木曽川を渡り太田宿に入ります。太田橋の北詰上流側には最近まで行われていた「日本ライン下り」の乗船場跡?がありますが、現在では使われなくなり静かなものでした。 今日のゴールである、美濃太田駅への交差点まであと僅かといった所で、呼び止められました。何事かと思ったら、このおじさん、雅楽の教室を開いているらしく、見て行けといいます。せっかくなので見せて頂きました。こんな所で雅楽のお師匠さんに会うとは! この先で今日のゴールとなり、駅前の「シティホテル美濃加茂」にチェックイン! |

| 大黒屋まえで | 西の坂口 | |

|

|

|

| 鴨之巣一里塚 | 謡坂石畳 | |

|

|

|

| 謡坂石畳 | 美林 | |

|

|

|

| 耳神社 | 和泉式部の墓) | |

|

|

|

| 御嶽宿 | 大きな御嶽宿マップ | |

|

|

|

| 日本ライン下り乗り場跡 | 美濃太田駅 | |

3日目 太田〜鵜沼〜那加駅 18Km

|

|

さて、中山道てくてく旅、8回目の最終日は太田宿から加納宿手前のJR高山線、那加駅までのやく18Km。今日のコースは途中に軽い峠越え(うとう峠)一カ所だけで、あとは平坦路のウォーキングになりそうです。昨日のゴール地点から再スタートし、左に見えてくるのが林脇本陣跡。跡といっても豪壮な建物はそのまま残っており、スゴイ!の一言。今現在こんな家を建てたら、いったいいくら掛かるんだろうか!そう想像せずにはいられない程のスゴイ建物でした。槍ヶ岳に初めて登頂したと言われる播隆上人はここで亡くなり、板垣退助はここに泊まった翌日岐阜で暗殺されています。

21号線に出て、往来の激しい国道を進み坂祝町に入ります。坂祝には20歳のころ、友人が居た事もあり、2,3度来ていますが、いつも暗い夜だけだったので周りの様子は今回初めて知りました。町内を流れている木曽川は日本ライン下りを行っていた部分でした。対岸の絶壁の紅葉を見ながら歩くこの道は「日本ロマンチック街道」と命名され飛騨木曽川国定公園の景勝地となっています。 坂祝に 雪の御嶽を 遥拝す 一秀 この土手道で後ろを振り返ったら、雪を頂いた御嶽山が青空にク跡ッキリと浮かんでいました。また、正面の山の上に見える建物は猿啄城(さるばみじょう)跡の展望台。猿啄城は1575年、城主の川尻鎮吉が岩村城に移り、廃城となりました。この辺りは地図を見てみると木曽川の対岸は愛知県になっています。結局中山道は最後まで愛知県は通過せずに終わるようです。  ロマンチック街道 天王坂を鵜沼の宿に向い下っていくと木曽川のむこう側、正面に犬山城が見えてきました。 鵜沼宿 南に望む 犬山城 一秀 これまでずっと一緒に来た「水戸天狗党」とも鵜沼宿でお別れです。鵜沼宿に泊まっていた天狗勢に加納藩からの使いが来て、軍資金3000両を差し出し藩内の混乱を避けるために間道への迂回を所望しました。天狗党はこれを了承し、中山道を外れて敦賀を経由し京に入るようにしましたが、敦賀で敗退し、結局、敦賀が水戸天狗党終焉の地となりました。 鵜沼には大垣城から移築した鉄門が残されており、これは矢玉除けの鉄板で覆われた立派な門です。 各務原はこれまでずっと「かがみはら」と詠むのだと思っていました。でも標識のローマ字表記をよく見てみるとどうやら「かかみがはら」と読むのが正解のようです。でもなんとも言い難いですね。地元の人でもこの辺りははっきりしていないようでした。 そうこうしているうちに今回のゴールであるJR高山線の那加駅に到着。まだ2時前なので、別組と待ち合わせている岐阜駅4:30までには時間があります。何もしないでいるのも時間が勿体ないので、岐阜駅に行き、タクシーで岐阜城へ行く事にしました。元々は斎藤道三の居城でその頃は稲葉山城と言われていましたが、信長の城となり山は金華山と名を変え、城は岐阜城と名を改めています。ロープウェイ乗り場の横は信長の館跡で現在でも発掘が行われているようでした。ロープウェイの山頂駅から天守まではかなりの急坂で到着した頃は息も上がり気味でした。 天守にて 八方俯瞰 金華山 一秀  金の信長像 そろそろ待ち合わせの時間も近づいて来ました。下山して、タクシーで岐阜駅に向かい、駅の南で3日ぶりの再会。彼らも無事に醒ヶ井宿まで進めたようでした。 無事、8回目終了です。 |

| シティホテル美濃加茂 | 林脇本陣跡 | |

|

|

|

| 日本ロマンチック街道 | 木曽川 | |

|

|

|

| 岩屋観音 | 旧大垣城鉄門 | |

|

|

|

| 復元された坂井脇本陣跡 | ゴールの那加駅前 | |

|

|

|

| 岐阜城ロープウェイ | 岐阜城天守 | |

|

|

|

| 岐阜城からの長良川 | 岐阜城 |